Цефалгический церебрастенический синдром: Цефалгический синдром — принципы диагностики и лечения | Воробьева О.В.

Сложности диагностики цефалгического синдрома у больных с хроническими расстройствами мозгового кровообращения в амбулаторных условиях | partners

Резюме

Головная боль (ГБ) – одна из наиболее распространенных жалоб, которые предъявляет больной на амбулаторном приеме. Нередко возникновение ГБ связывают с сосудистым поражением головного мозга, повышением внутричерепного давления и другими причинами, тогда как у больного имеется одна из форм первичной ГБ. На основании анализа типичных клинических наблюдений в статье рассматриваются основные причины диагностики и дифференциальной диагностики ГБ, рассматриваются оптимальные пути выбора лечения у таких пациентов.

Жалоба на головную боль (ГБ) – одна из наиболее частых, которую пациент предъявляет на амбулаторном приеме [1, 2]. Учитывая, что в силу ряда преобразований в системе оказания медицинской помощи населению, подавляющее большинство пациентов с ГБ обращается на первичный прием к терапевту или врачу общей практики, очевидна необходимость информирования специалистов о тактике ведения такого рода пациентов.

В соответствии с современной классификацией (Международная классификация головной боли 3-го пересмотра), выделяют первичные и вторичные формы ГБ [1]. Первичные формы ГБ (мигрень, ГБ напряжения, кластерная ГБ и ряд других) представляют собой, по сути дела, самостоятельные заболевания (синдромы), что зафиксировано в Международной классификации болезней 10-го пересмотра.

Нередко ГБ является одним из симптомов неврологических и/или соматических заболеваний, что требует от врача своевременного проведения в должном объеме диагностических мероприятий и выбора адекватной лечебной тактики. ГБ может представлять собой одно из важных проявлений черепно-мозговой травмы, при этом болевой синдром может быть как локальным, обусловленным повреждением тканей головы (ссадины, ушибы, гематомы и пр.), так и диффузным, вследствие повышения внутричерепного давления, артериальной гипертензии и пр. [3]. В этой ситуации ГБ представляет собой, к сожалению, неотъемлемый компонент травматического поражения, она регрессирует по мере протекания процессов заживления и носит доброкачественный характер.

Упорная, а тем более нарастающая ГБ, сопровождающаяся тошнотой и рвотой, возникшая на фоне воспалительного заболевания (в особенности органов головы – отиты, синуситы и др.) или вскоре после него, или сопровождающаяся повышением температуры тела, требует исключения воспалительного поражения мозговых оболочек – менингита. Следует подчеркнуть, что в силу ряда причин (особенности реактивности организма, проводимая терапия противомикробными и противовоспалительными препаратами) клиническая картина менингита может носить стертый характер, а менингеальные симптомы могут быть умеренно выраженными или отсутствовать вовсе.

Стойкая ГБ может наблюдаться у пациентов с онкологическими заболеваниями [5, 6]. Локальная ГБ, соответствующая расположению внутричерепного новообразования, в настоящее время встречается нечасто, что в значительной степени обусловлено расширением диагностических возможностей и ранним выявлением новообразований. Чаще ГБ может быть обусловлена ликвородинамическими нарушениями с затруднениями оттока цереброспинальной жидкости, а также поражением оболочек головного мозга (канцероматоз). Установлению правильного диагноза могут способствовать проведение нейровизуаляционного исследования с контрастным усилением для обнаружения метастатического поражения внутричерепных структур, а также исследование цереброспинальной жидкости с целью определения уровня белка и атипичных клеток.

Стойкая ГБ может явиться проявлением синдрома внутричерепной гипертензии, обусловленной как идиопатическим процессом, так и перенесенным воспалительным или травматическим поражением головного мозга и его оболочек [7]. В клинической картине характерно наличие когнитивных нарушений, расстройств ходьбы и тазовых нарушений (синдром Хакима-Адамса) [8]. Диагностическая тактика в данной ситуации включает проведение рентгеновской компьютерной томографии головного мозга с целью исключения объемного поражения и дислокации мозга с последующим проведением диагностической люмбальной пункции и тап-теста (выпускание 20-30 мл цереброспинальной жидкости, после которой наблюдается улучшение состояния больного). Необходимо подчеркнуть, что зачастую имеется гипердиагностика синдрома внутричерепной гипертензии у пациента с ГБ. В значительной степени это обусловлено неверной оценкой роли перенесенных заболеваний, в частности, черепно-мозговой травмы в происхождении ГБ, а также неверной интерпретацией результатов инструментального обследования (РЭГ, ЭЭГ, ЭХО-энцефалоскопия, рентгенография черепа), не позволяющего объективно оценить уровень внутричерепного давления.

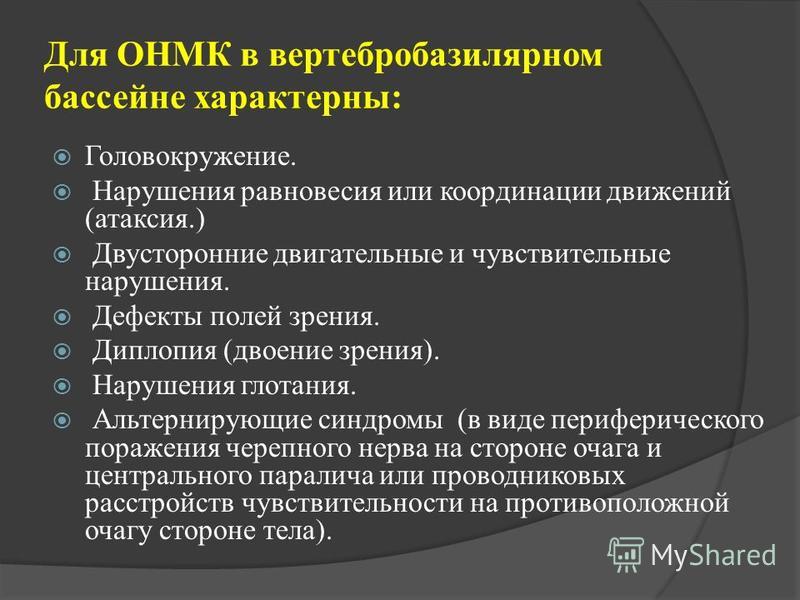

ГБ является частым проявлением острого нарушения мозгового кровообращения. Чаще ГБ возникает при внутричерепном кровоизлиянии, в особенности – обширном субарахноидальном [9]. Следует, однако, иметь в виду, что классический феномен остро, мгновенно развивающейся ГБ (так называемая «кинжальная ГБ») встречается относительно нечасто. Боль может иметь умеренную интенсивность, что требует детального обследования пациента и применение инструментальных методов диагностики для верификации кровоизлияния. Намного реже ГБ сопровождает острую церебральную ишемию [10]. Ее наличие может быть обусловлено повышением артериального давления, венозным полнокровием мозговых оболочек. Особого внимания требуют пациенты с остро или подостро возникшей односторонней ГБ, распространяющейся на область шеи, что может оказаться признаком диссекции магистральной артерии головы. Частым источником диагностических ошибок является ГБ у больного с дисциркуляторной энцефалопатией ( Учитывая, что паренхима мозга лишена болевых рецепторов (наибольшее их количество в полости черепа находится на мозговых оболочках), ни острая, ни хроническая ишемия мозга не в состоянии вызвать ГБ. Ее наличие у пациентов с хронической цереброваскулярной патологией, в первую очередь, обусловлено аффективными (тревожными, депрессивными) расстройствами или сопутствующими заболеваниями. Следует также принимать во внимание, что нередко у одного больного наблюдаются различные по своим клиническим проявлением и патогенезу синдромы ГБ, что необходимо учитывать при проведении диагностических мероприятий и при выборе лечебной тактики.

Учитывая, что паренхима мозга лишена болевых рецепторов (наибольшее их количество в полости черепа находится на мозговых оболочках), ни острая, ни хроническая ишемия мозга не в состоянии вызвать ГБ. Ее наличие у пациентов с хронической цереброваскулярной патологией, в первую очередь, обусловлено аффективными (тревожными, депрессивными) расстройствами или сопутствующими заболеваниями. Следует также принимать во внимание, что нередко у одного больного наблюдаются различные по своим клиническим проявлением и патогенезу синдромы ГБ, что необходимо учитывать при проведении диагностических мероприятий и при выборе лечебной тактики.

Приведенные ниже клинические наблюдения иллюстрируют диагностические сложности, возникающие при ведении пациента с ГБ, и возможности подходов к лечению таких больных.

Больная А., 59 лет. Предъявляет жалобы на частые (2-3 раза в неделю, до 12ти в месяц) эпизоды диффузной умеренной по интенсивности (4-6 баллов по визуальной аналоговой шкале, ВАШ) ГБ. Боль провоцируется эмоциональными перегрузками, утомлением, облегчается при отдыхе, перемене рода деятельности (со слов больной «хорошо выйти на улицу», «подышать воздухом»), просмотре телепередач. С изменением АД боль не связана. Указанные жалобы наблюдаются около 10 лет. Отмечает частые трудности засыпания («мешают заснуть плохие мысли»), отсутствие ощущения отдыха после ночного сна, снотворными не пользуется.

Боль провоцируется эмоциональными перегрузками, утомлением, облегчается при отдыхе, перемене рода деятельности (со слов больной «хорошо выйти на улицу», «подышать воздухом»), просмотре телепередач. С изменением АД боль не связана. Указанные жалобы наблюдаются около 10 лет. Отмечает частые трудности засыпания («мешают заснуть плохие мысли»), отсутствие ощущения отдыха после ночного сна, снотворными не пользуется.

Работала преподавателем в школе, с 55 лет не работает (пенсионер). Проживает с супругом, физических нагрузок практически нет. Родители умерли в молодом возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний. С 45 лет – артериальная гипертензия с максимальными цифрами АД 160/100 мм рт ст., адекватный контроль АД (130/90 мм рт ст.) обеспечивает регулярным приемом ингибиторов АПФ и диуретиков. Перенесла холецистэктомию (желчно-каменная болезнь) и флебэктомию вен голеней (варикозная болезнь). Нерегулярно наблюдается у кардиолога и терапевта по поводу артериальной гипертензии. Неоднократно получала курсовое лечение витаминами, ноотропами, антиоксидантами по поводу дисциркуляторной энцефалопатии, хронической ишемии головного мозга, шейного остеохондроза, умеренных когнитивных нарушений с незначительным кратковременным эффектом.

При осмотре – повышенного питания (ИМТ (индекс массы тела) — 32), правильного телосложения. Настроение сниженное, считает себя тяжело больной («с детства плохие сосуды», «скоро хватит инсульт»), утверждает, что лечение не имеет смысла и бесперспективно. Речь правильная, фразовая, на вопросы отвечает обстоятельно, подробно. Легко вспоминает недавние и отдаленные события, нарушений памяти нет. Менингеального синдрома нет. Никакого очагового неврологического дефицита нет. Умеренная болезненность при движениях головой в шейном отделе позвоночника; умеренная болезненность и напряжение мускулатуры шеи с обеих сторон и перикраниальной мускулатуры при пальпации.

По результатам ЭКГ и эхокардиографии – умеренные признаки гипертрофии левого желудочка миокарда, признаков очаговых изменений миокарда нет. В крови – гиперхолестеринемия, в остальном – без признаков патологии. При ультразвуковом исследовании экстра- и интракраниальных артерий головы гемодинамически значимых препятствий кровотоку нет. Атеросклеротические бляшки, суживающие просвет сосуда до 20%, в устье правой внутренней сонной артерии; утолщение комплекса «интима-медиа» до 1,1 мм. По результатам МРТ головного мозга очаговых структурных изменений нет, единичные очаги глиоза в глубинном белом веществе обоих полушарий. При нейропсихологическом обследовании (Краткая шкала оценки психических функций — КШОПС, Батарея тестов лобной дисфункции, Тест рисования часов) значимых нарушений когнитивных функций не выявлено. При тестировании по опросникам Бека и Гамильтона – признаки субсиндромального тревожно-депрессивного расстройства.

Атеросклеротические бляшки, суживающие просвет сосуда до 20%, в устье правой внутренней сонной артерии; утолщение комплекса «интима-медиа» до 1,1 мм. По результатам МРТ головного мозга очаговых структурных изменений нет, единичные очаги глиоза в глубинном белом веществе обоих полушарий. При нейропсихологическом обследовании (Краткая шкала оценки психических функций — КШОПС, Батарея тестов лобной дисфункции, Тест рисования часов) значимых нарушений когнитивных функций не выявлено. При тестировании по опросникам Бека и Гамильтона – признаки субсиндромального тревожно-депрессивного расстройства.

По результатам клинико-инструментального обследования установлен диагноз: Артериальная гипертензия 2ой степени, средний риск. Нестенозирующий атеросклероз магистральных артерий головы. Эпизодическая головная боль напряжения. С больной проведена разъяснительная беседа о необходимости рациональной низкокалорийной диеты с ограничением поваренной соли, контроле массы тела, обеспечения регулярных физических нагрузок. С целью купирования эпизодов ГБ напряжения (ГБН) рекомендован прием ибупрофена пролонгированного действия (Бруфен СР) 800 мг по 2 таблетки в сутки по потребности (у больной исключен риск кровотечения, отсутствуют проблемы с ЖКТ в анамнезе). Больная была информирована о том, что прием препарата показан только для устранения имеющейся боли, но не для ее профилактики. С целью коррекции имеющихся аффективных нарушений назначен пароксетин (Адепресс) по 20 мг в сутки на 3 месяца (старт терапии с дозы 10 мг).

С целью купирования эпизодов ГБ напряжения (ГБН) рекомендован прием ибупрофена пролонгированного действия (Бруфен СР) 800 мг по 2 таблетки в сутки по потребности (у больной исключен риск кровотечения, отсутствуют проблемы с ЖКТ в анамнезе). Больная была информирована о том, что прием препарата показан только для устранения имеющейся боли, но не для ее профилактики. С целью коррекции имеющихся аффективных нарушений назначен пароксетин (Адепресс) по 20 мг в сутки на 3 месяца (старт терапии с дозы 10 мг).

При контрольном осмотре через 2 месяца больная отмечает улучшение в виде снижения частоты эпизодов ГБН до 3-4 в месяц, улучшение настроения, облегчения засыпания. Пациентка выполняет рекомендации по организации здорового образа жизни, похудела на 4 кг, продолжает занятия лечебной гимнастикой, высказывает удовлетворенность проводимым лечением, готова и дальше продолжать его, контролировать уровень АД, массу тела, заниматься лечебной гимнастикой.

На сегодняшний день ибупрофен представляет собой один из наиболее безопасных и эффективных препаратов, применяющихся для лечения пациентов со скелетно-мышечными болевыми синдромами различной локализации, в том числе, при боли в спине [15]. Препарат зарекомендовал себя как один из препаратов, наиболее широко назначаемых для купирования болевого синдрома у пациентов с остеоартритом и другими заболеваниями суставов. Особенностью его применения является широкий терапевтический диапазон, при этом следует отметить удобство применения в амбулаторной практике пролонгированной лекарственной формой препарата — Бруфен СР. Особенностью лекарственной формы Бруфен СР является то, что препарат в таблетке размещен в гелевой матрице. Данная технология является инновационной (СР расшифровывается как смарт-релиз – «умное высвобождение»). При контакте с жидкой средой содержимого желудка на поверхности таблетки образуется гель, из которого, по мере продвижения таблетки по кишечнику, постепенно высвобождается ибупрофен. Высвобождение происходит как в тонком, так и толстом кишечнике на протяжении достаточно длительного периода времени, что обеспечивает стабильную концентрацию препарата в крови. В двух таблетках содержится 1600 мг ибупрофена, что соответствует суточной дозе препарата.

Препарат зарекомендовал себя как один из препаратов, наиболее широко назначаемых для купирования болевого синдрома у пациентов с остеоартритом и другими заболеваниями суставов. Особенностью его применения является широкий терапевтический диапазон, при этом следует отметить удобство применения в амбулаторной практике пролонгированной лекарственной формой препарата — Бруфен СР. Особенностью лекарственной формы Бруфен СР является то, что препарат в таблетке размещен в гелевой матрице. Данная технология является инновационной (СР расшифровывается как смарт-релиз – «умное высвобождение»). При контакте с жидкой средой содержимого желудка на поверхности таблетки образуется гель, из которого, по мере продвижения таблетки по кишечнику, постепенно высвобождается ибупрофен. Высвобождение происходит как в тонком, так и толстом кишечнике на протяжении достаточно длительного периода времени, что обеспечивает стабильную концентрацию препарата в крови. В двух таблетках содержится 1600 мг ибупрофена, что соответствует суточной дозе препарата.

Существуют общие принципы медикаментозного лечения пациента с хронической или частой ГБН. Соблюдение этих принципов способно обеспечить не только достаточную эффективность лечения, но и существенным образом снизить риск развития побочных эффектов [11]. Принципиально важным является начало лечения с минимальных суточных дозировок препарата. Например, лечение Адепрессом рекомендуется начинать с суточной дозы 10 мг. Суточная дозировка препарата увеличивается постепенно, что позволяет существенно снизить риск развития нежелательных побочных эффектов, возникающих при потреблении избыточной дозы препарата, назначаемого с целью коррекции тревожно-депрессивного синдрома.

Следует принимать во внимание, что наступление положительного эффекта при назначении антидепрессантов или противоэпилептических препаратов возможно через 4-6 недель лечения, при этом терапевтический эффект может достигать своего максимума через 2-3 месяца терапии [13]. Уменьшение или полное купирование болевого синдрома не должно являться основанием для одномоментного прекращения лечения. Уменьшение суточной дозы препарата должно проходить постепенно на протяжении достаточно длительного времени.

Уменьшение суточной дозы препарата должно проходить постепенно на протяжении достаточно длительного времени.

Важным способом повышения эффективности лечения и снижения риска развития побочных эффектов является вовлечение самого больного в лечебный процесс [14]. Пациент должен вести так называемый «дневник головной боли», позволяющий объективно оценить выраженность и направленность результатов проводимого лечения. Кроме того, ведение дневника само по себе является лечебным мероприятием, способным создать у больного уверенность в возможности контроля течения своего заболевания.

Больная Н., 72 года. Обратилась с жалобами на эпизоды ГБ (не чаще 1 раза в неделю) умеренной интенсивности (3-5 баллов по ВАШ). Кроме того, отмечает практически постоянную слабую ГБ с ощущениями тяжести в голове и пульсирующего шума в ушах, неустойчивости при ходьбе, которые связаны с повышением АД до 160/90 мм рт. ст. Родственники, сопровождавшие больную, отмечают у нее снижение памяти, преимущественно на текущие события, рассеянность, забывчивость, которые, однако, не сказываются существенным образом на повседневной активности (самостоятельно ведет хозяйство, совершает несложные операции с деньгами).

Артериальная гипертензия около 20 лет, антигипертензивные препараты принимает нерегулярно, неоднократно переносила «гипертонические кризы» (со слов больной). Систематически лекарственных препаратов не принимает

При осмотре – правильного телосложения, нормального питания. Негрубая пастозность голеней. В ясном сознании, полностью ориентирована в месте и времени, подробно рассказывает о себе, на поставленные вопросы дает развернутые ответы, часто называет неправильные даты, однако после наводящих вопросов находит свои ошибки и исправляется. В неврологическом статусе – четкого очагового неврологического дефицита нет. Ослаблены конвергенция и аккомодация. Сухожильные и периостальные рефлексы симметрично оживлены, выраженные рефлексы орального автоматизма. Мышечный тонус в конечностях несколько повышен по пластическому типу.

При нейропсихологическом тестировании выявлены умеренные когнитивные нарушения преимущественно по подкорковому типу (значения по КШОПС – 22 балла). При оценке состояния по опросникам Бека и Гамильтона признаков депрессивного и тревожного расстройств не выявлено. По результатам ультразвукового исследования экстра- и интракраниальных артерий головы выявлены признаки сужения в устье лево внутренней сонной артерии до 40%, признаки нестенозирующего атеросклероза: толщина комплекса «интима-медиа» — 11 мм. В крови обнаружены гиперхолестеринемия и повышение концентрации липопротеидов низкой плотности. По данным МРТ головного мозга – множественные кисты в белом веществе больших полушарий и мозжечке диаметром до 10 мм, расширение периваскулярных пространств, лейкоареоз (2 ст по Fazekas). Результаты клинико-инструментального обследования позволили диагностировать наличие у больной дисциркуляторной энцефалопатии (синоним: хроническая ишемия головного мозга) с синдромом умеренных когнитивных нарушений, эпизодической головной боли напряжения.

При оценке состояния по опросникам Бека и Гамильтона признаков депрессивного и тревожного расстройств не выявлено. По результатам ультразвукового исследования экстра- и интракраниальных артерий головы выявлены признаки сужения в устье лево внутренней сонной артерии до 40%, признаки нестенозирующего атеросклероза: толщина комплекса «интима-медиа» — 11 мм. В крови обнаружены гиперхолестеринемия и повышение концентрации липопротеидов низкой плотности. По данным МРТ головного мозга – множественные кисты в белом веществе больших полушарий и мозжечке диаметром до 10 мм, расширение периваскулярных пространств, лейкоареоз (2 ст по Fazekas). Результаты клинико-инструментального обследования позволили диагностировать наличие у больной дисциркуляторной энцефалопатии (синоним: хроническая ишемия головного мозга) с синдромом умеренных когнитивных нарушений, эпизодической головной боли напряжения.

Больная была направлена к кардиологу для коррекции антигипертензивной терапии. С целью коррекции когнитивных функций больной был рекомендован прием холина альфосцерата (Церепро 400 мг 3 раза в сутки на протяжении 6 месяцев). При головной боли, не связанной с повышением АД, рекомендован прием ибупрофена пролонгированной формы (Бруфен СР 800 мг по 2 таблетки в сутки). При осмотре через полгода больная отмечает стабилизацию уровня АД на цифрах 135-140/80 мм рт. ст., практически полное отсутствие ГБ, обусловленных повышением АД. При нейропсихологическом обследовании нарастания когнитивного дефицита не выявлено, при том что сама больная и ее близкие отмечают, что она стала более активной, инициативной, улучшились память и внимание. Учитывая положительный эффект от лечения и его хорошую переносимость, рекомендовано продолжить начатую терапию.

При головной боли, не связанной с повышением АД, рекомендован прием ибупрофена пролонгированной формы (Бруфен СР 800 мг по 2 таблетки в сутки). При осмотре через полгода больная отмечает стабилизацию уровня АД на цифрах 135-140/80 мм рт. ст., практически полное отсутствие ГБ, обусловленных повышением АД. При нейропсихологическом обследовании нарастания когнитивного дефицита не выявлено, при том что сама больная и ее близкие отмечают, что она стала более активной, инициативной, улучшились память и внимание. Учитывая положительный эффект от лечения и его хорошую переносимость, рекомендовано продолжить начатую терапию.

Таким образом, у больной на протяжении ряда лет формировалась дисциркуляторная энцефалопатия, подтвержденная результатами МРТ головного мозга, клинического и нейропсихологического обследования. К сожалению, данное клиническое наблюдение подтверждает полученные ранее сведения о низкой приверженности больных с цереброваскулярными заболеваниями к лечению [16]. С целью предупреждения прогрессирования сосудистого процесса была назначена комбинированная терапия, способная оказывать воздействие на основные имеющиеся у больной факторы сердечно-сосудистого риска [17]. Учитывая наличие умеренных когнитивных нарушений, с целью замедления патологического процесса больной был назначен Церепро на длительный срок. Данный препарат хорошо зарекомендовал себя для лечения пациентов с додементными когнитивными нарушениями на фоне расстройств мозгового кровообращения [18]. Было показано, что его применение сопровождается более быстрым и полным регрессом двигательных нарушений, улучшением состояния когнитивных функций [19, 20]. Даже проведенный относительно короткий курс лечения Церепро (6 месяцев) позволил добиться стабилизации состояния больной, что дает основания для ожидания эффекта от дальнейшей терапии.

Учитывая наличие умеренных когнитивных нарушений, с целью замедления патологического процесса больной был назначен Церепро на длительный срок. Данный препарат хорошо зарекомендовал себя для лечения пациентов с додементными когнитивными нарушениями на фоне расстройств мозгового кровообращения [18]. Было показано, что его применение сопровождается более быстрым и полным регрессом двигательных нарушений, улучшением состояния когнитивных функций [19, 20]. Даже проведенный относительно короткий курс лечения Церепро (6 месяцев) позволил добиться стабилизации состояния больной, что дает основания для ожидания эффекта от дальнейшей терапии.

Для выбора противоболевой терапии у данной пациентки также был выбран Бруфен СР, что было обусловлено, во-первых, удобством дозирования (однократно в сутки), а также тем фактом, что препарат обладает достаточным противоболевым потенциалом, что позволяет применять его у пациентов с различными болевыми синдромами, в том числе, и с ГБН [21]. Во-вторых, ибупрофен характеризуется незначительным риском развития кардиоваскулярных осложнений, что выгодно отличает его от целого ряда представителей нестероидных противовоспалительных препаратов [22].

Больная Р., 32 года. Бухгалтер, замужем, имеет двоих детей школьного возраста. С 15-ти лет – приступы односторонней пульсирующей ГБ продолжительностью до 8-12 часов. ГБ сопровождается тошнотой, часто – рвотой, которая не приносит облегчения; во время приступа отмечаются фото- и фонофобия. Приступу предшествуют расстройства зрения в виде ломаных сверкающих линий по периферии полей зрения. Приступы возникают 1 раз в 2-3 месяца. Приступы ГБ могут провоцироваться менструацией, перерывом в приеме пищи. Аналогичные приступы ГБ у сестры возникли с 14-летнего возраста. Часто отмечает ощущение общей слабости, плохую переносимость физических и умственных нагрузок.

Нерегулярно наблюдается неврологами по поводу хронической ишемии головного мозга, «вертебрально-базилярной недостаточности с цефалическим синдромом», при приступе принимает комбинированные анальгетики с незначительным эффектом. Неоднократно получала курсовое лечение с внутривенным введением антиоксидантов, ноотропов, сосудорасширяющих средств, витаминов без существенного эффекта.

При осмотре – астенического телосложения, дефицит массы тела (ИМТ — 17,2). Настроение ровное. Неврологического дефицита нет. При проведении проб с ортостазом, тестов Ашнера-Даньини, Вальсальвы – признаки вегетативной дисфункции. По результатам инструментального обследования (ЭКХ, эхокардиография, ультразвуковая допплерография магистральных артерий головы, МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника), которое было проведено больной самостоятельно, признаков патологии не выявлено. На основании клинико-инструментального обследования у больной диагностирована мигрень с аурой, синдром вегетативной дисфункции, астенический синдром. Учитывая наличие редких приступов мигрени, решено воздержаться от проведения профилактического лечения. Принимая во внимание, что прием обезболивающих препаратов не оказывает существенного облегчения при приступе мигрени, для купирования приступов был назначен суматриптан (Амигренин) по 50 мг в самом начале приступа мигрени. Больной было рекомендовано ведение дневника ГБ, включая оценку эффективности лечения. Кроме того, принимая во внимание наличие проявлений астенического синдрома и вегетативных расстройств, были рекомендованы мероприятия по обеспечению достаточного уровня регулярных физических нагрузок, соблюдению режима труда и отдыха, питания, а также препарат идебенон (Нейромет) по 45 мг 3 раза в сутки на протяжении 2 месяцев.

Суматриптан на сегодняшний день является одним из наиболее часто назначаемых представителей группы селективных агонистов 5НТ1D-серотониновых рецепторов (триптаны), расположенных преимущественно в кровеносных сосудах головного мозга. Стимуляция 5НТ1D-серотониновых рецепторов приводит к сужению просвета сосудов, при том, что препарат не влияет на другие подтипы 5НТ-серотониновых рецепторов (5НТ2-5НТ7) [22]. Убедительно продемонстрирована эффективность препарата для купирования приступа мигрени, причем доказательства были получены в результате рандомизированных клинических исследований и проведенного на их основе метаанализа [23, 24]. Отечественные исследования также подтвердили высокую эффективность суматриптана при лечении пациентов с мигренью, стабильность противоболевого эффекта, а также хорошую переносимость лечения [25, 26]. Назначение препарата с соблюдением показаний и противопоказаний к его применению способно обеспечить эффективность и безопасность купирования приступа ГБ при мигрени.

Идебенон — синтетический аналог коэнзима Q10 принимает участие в многочисленных метаболических процессах как в ткани головного мозга, так и в других органах. Результаты целого ряда исследования показали возможность и эффективность применения препарата при широком спектре заболеваний головного мозга, включая когнитивные нарушения различной степени выраженности, болезнь Паркинсона и некоторые другие нейродегенаративные заболевания [27, 28]. Получены сведения об эффективности препарата при лечении пациентов с астеническими и вегетативными расстройствами, что делает обоснованным его применение у наблюдавшейся нами больной.

При контрольном осмотре через 4 месяца пациентка отметила, что применение Амигренина оказалось успешным – приступы не стали реже, однако купируются эффективно, продолжительность их уменьшилась, как и уменьшилась тяжесть самого приступа ГБ. Противоболевым эффектом препарата пациента осталась удовлетворена и готова продолжать использовать препарат и в последующем. На фоне приема препарата Нейромет и начала систематических физических упражнений отмечает улучшение состояния в виде лучшей переносимости физических нагрузок, расширения двигательной активности (переносит удовлетворительно). С больной проведена повторная беседа о доброкачественном характере ее заболевания, об отсутствии необходимости проведения бесцельных обследований и продолжении начатого лечения, что вызвало у пациентки полное согласие.

Таким образом, представленные клинические наблюдения иллюстрируют особенности диагностики и дифференциальной диагностики различных форм ГБ. Обращает на себя внимание, что все три пациентки ранее получали лечение по поводу хронических расстройств мозгового кровообращения, что в значительной степени было обусловлено неверной трактовкой предъявляемых жалоб. Проведенное клинико-инструментальное обследование и анализ полученных результатов позволили установить верный диагноз, избрать адекватную состоянию пациентов терапевтическую тактику и добиться терапевтического успеха, повысив приверженность пациентов к проводимому лечению.

Список литературы

- Осипова В. В., Табеева Г. Р. Первичные головные боли: клиника, диагностика, терапия. Ростов-на-Дону.: «Антей», 2011; 240 с.

- Straube A., Andreou A. Primary headaches during lifespan. J Headache Pain. 2019 Apr 8; 20(1):35.

- Mullally WJ. Concussion. Am J Med. 2017 Aug;130(8):885-892.

- Agrawal A., Timothy J., Cincu R., Agarwal T. Bradycardia in neurosurgery. Clin Neurol Neurosurg. 2008 Apr;110(4):321-7.

- Franzoi M., Hortobagyi G. N. Leptomeningeal carcinomatosis in patients with breast cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 2019 Mar;135:85-94.

- Filler L., Akhter M., Nimlos P. Evaluation and Management of the Emergency Department Headache. Semin Neurol. 2019 Feb;39(1):20-26.

- Friedman D., Quiros P., Subramanian P., Mejico L. et al. Headache in Idiopathic Intracranial Hypertension: Findings From the Idiopathic Intracranial Hypertension Treatment Trial. Headache. 2017 Sep;57(8):1195-1205.

- Hellström P., Edsbagge M., Archer T., Tisell M. et al. The neuropsychology of patients with clinically diagnosed idiopathic normal pressure hydrocephalus. Neurosurgery. 2007; 61(6):1219–26.

- Pollak L., Shlomo N., Korn Lubetzki I. National Acute Stroke Israeli Survey Group. Headache in stroke according to National Acute Stroke Israeli Survey. Acta Neurol Scand. 2017 Apr;135(4):469-475.

- Seifert C., Schönbach E., Magon S., Gross E. et al. Headache in acute ischaemic stroke: a lesion mapping study. Brain. 2016 Jan;139(Pt 1):217-26.

- Khalifa N., El-Husseini T., Morrah A., Mostafa E. Use of ibuprofen sustained release for treating osteoarthritic pain: findings from 15 general medical practices in Egypt. Open Access Rheumatology: Research and Reviews 2014:6 49–56.

- Есин Р.Г., Есин О.Р., Наприенко М.В. Клинические особенности вариан-тов головной боли напряжения и принципы лечения. Журн. неврол. и психиатр. им. С.С.Корсакова. 2010; 110 ( 9): 22-24

- Lenaerts M. Pharmacoprophylaxis of tension-type headache. Curr Pain Headache Rep 2005; 9:442-446.

- Göbel H, Hamouz V, Hansen C, et al. Chronic tension-type headache: amitriptyline reduces clinical headache-duration and experimental pain sensitivity but does not alter pericranial muscle activity readings. Pain 1994; 59:241.

- Cohen G. Protriptyline, chronic tension-type headaches, and weight loss in women. Headache 1997; 37:433.

- Фрис Я.Е., Камчатнов П. Р., Шелякина Л.А. Информированность населения о факторах риска сосудистых заболеваний головного мозга и клинических проявлений инсульта. Журн. неврол.и психиатр. им. С.С.Корсакова 2010; 9(2): 3-12.

- Резник Е.В., Джиоева О.Н., Камчатнов П. Р., Никитин И.Г.Вторичная профилактика инсульта: взгляд терапевта и кардиолога. Неврология и Ревматология (Прил. к журн. Consilium Medicum). 2019; 1: 12–24.

- Батышева Т.Т., Зайцев К.А., Камчатнов П.Р., Бойко А.Н. и соавт. Эффективность применения альфосцерата холина (глиатилин) при легких когнитивных нарушениях сосудистого генеза. Журн. неврол. и психиатр. им. С. С. Корсакова. Выпуск В помощь практическому врачу. 2011; 9/2; 41-45.

- Parnetti L., Amenta F., Gallai V. Choline alphoscerate in cognitive decline and in acute cerebrovascular disease: an analysis of published clinical data. Mech Ageing Dev. 2001;122(16):2041-2055.

- Абусуева Б.А., Евзельман М.А., Камчатнов П.Р., Есин Р.Г. и соавт. Эффективность холина альфосцерата при остром ишемическом инсульте (результаты исследования СОЛНЦЕ). Журн. неврол. и психиатр. Вып. 2. Инсульт 2012; 112; 3: 10-15.

- Rainsford K. D. Ibuprofen: from invention to an OTC therapeutic mainstay. Int J Clin Pract Suppl. 2013 Jan;(178):9-20.

- Fanelli A., Ghisi D., Aprile P. L., Lapi F. et al. Cardiovascular and cerebrovascular risk with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and cyclooxygenase 2 inhibitors: latest evidence and clinical implications. Ther Adv Drug Saf. 2017 Jun; 8(6): 173–182.

- Derry C.J., Derry S., Moore R.A. Sumatriptan (all routes of administration) for acute migraine attacks in adults – overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev 2014; 5: CD009108.

- Orr S.L., Aubé M., Becker W.J., Davenport W. J. et al. Canadian Headache Society systematic review and recommendations on the treatment of migraine pain in emergency settings. Cephalalgia 2015; 35(3): 271–284.

- Табеева Г. Р., Яхно Н. Н. Мигрень. М. ГЭОТАР-Медиа. 2011

- Амелин А.В., Игнатов Ю.Д., Скоромец А.А., Соколов А.Ю. Мигрень. Патогенез, клиника, фармакотерапия. MedLit -Post.RU. 2011; 256 с.

- Дамулин И.В. Применение идебенона (нобена) в неврологической практике. Журн. неврол. и психиатр. им. С. С. Корсакова. 2006; 106: 66—71.

- Рачин А.П., Аверченкова А.А. Идебенон (нобен) — от теории к практике. Журн. неврол. и психиатр. им. С. С. Корсакова. 2011;111:5:81-87.

VERBFN190537 от 21.06.2019

П.Р. Камчатнов1*, А.В. Чугунов1, З. Х. Осмаева2

1ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия; 2Медицинский институт ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», Грозный, Россия

Цефалгический синдром: что это такое?

Цефалгический синдром или, иначе говоря, головная боль – это особое патологическое состояние, которое несмотря на свою простоту, может в значительной мере снизить комфортность жизни человека, а также служить ярким симптомом более грозных заболеваний. Правильная диагностика и своевременное лечение цефалгии, особенно у детей, – достаточно сложное занятие, но абсолютно необходимое. В последнее время в нашем социуме из-за многочисленных нарушений образа ведения жизни цефалгический синдром активно набирает обороты и встречается довольно часто. Поэтому стоит уделять особое внимание стандартным правилам, которые служат залогом хорошего крепкого здоровья.Причины головной боли

Цефалгия является едва ли не самым распространенным вторичным синдромом – множество разных болезней отражаются острыми болями в области головного мозга. Инфекционные, воспалительные, онкологические заболевания, биохимические нарушения метаболизма, вредные привычки и неправильный режим дня (особенно у детей) – все это может послужить причиной развития острого цефалгического синдрома. Поэтому одна из систем классификации головной боли построена в зависимости от области первичной патологии, которая привела к появлению цефалгии.

Разнообразие причин поставило диагностику данного синдрома в довольно затруднительное положение. Соответственно, очень часто нельзя с уверенностью сказать, от чего именно появилась цефалгия у конкретного человека. Дело осложняется мультифакториальностью синдрома – редко когда цефалгия (особенно ярко выраженная, с явной симптоматикой и хроническим течением) бывает вызвана исключительно одной патологией. Чаще всего классическая головная боль (или мигрень) возникает вследствие различной комбинации трех факторов:

генетическая предрасположенность;

неправильный образ жизни;

различные сосудистые и невралгические болезни.

Согласно последним молекулярно-биологическим исследованиям генетика играет весьма заметную роль в появлении неутихающих болевых ощущений в районе головного мозга, особенно у детей. Этому способствуют наследственно обусловленные циклы обмена основных «носителей чувств» – медиаторов, например, гистамина.

Вредные привычки, в частности, курение, а также нарушенный циркадный ритм, сидячий образ жизни, частая работа за компьютером, недостаточность в питании и в свежем воздухе довольно часто провоцируют наступление цефалгического синдрома, особенно у детей. В сочетании с наследственной склонностью и при наличии осложняющих заболеваний (даже простейших – например, простудных) цефалгия может достичь заметного размаха.

Церебрастения, описание заболевания на портале Medihost.ru

Церебрастения – особое патологическое состояние организма, при котором самый основной симптомы – повышенная хроническая утомляемость. Церебрастения – особая патология, которая может свидетельствовать о развитии органического психосиндрома. Как правило, помимо утомляемости характерные симптомы для этого заболевания – головокружение, нарушение памяти, астенический синдром и длительные головные боли.

Церебрастения может рассматриваться как последствие после атеросклероза головного мозга, но наиболее часто развивается после травм головного мозга. Несмотря на соматические симптомы церебрастению относят к психиатрической патологии. Эта патология не имеет характерных возрастных групп, поражая как детей, так и взрослых, мужчин и детей. Более насущное название заболевания – истощение головного мозга или же нервное истощение.

Причины развития церебрастении

Причин, которые могут вызвать такую неприятную патологию – много. Из можно разделить на специфические и распространенные причины. К распространенным причинам можно отнести общие негативные факторы, которые воздействуя на организм человека могут спровоцировать развитие той или иной патологии. Среди них:

- Вредные привычки, курение и злоупотребление алкоголем.

- Тяжелая стрессовая ситуация.

- Длительные тяжелые физические нагрузки.

- Нарушения сна, недосыпание, прерывистый сон.

- Злоупотребление тонизирующими напитками – кофе, крепкий чай, энергетические напитки. Особое патологическое значение имеют алкогольные тонизирующие напитки, содержащие кофеин, гуарану и другие стимулирующие нервную систему вещества.

К специфическим причинам можно отнести следующие:

- Заболевания сосудов головного мозга – например, атеросклероз головного мозга.

- Черепно-мозговые травмы, при которых развиваются органические поражения головного мозга.

- Хроническая интоксикация организма токсическими для нервной системы веществами

- Некоторые соматические заболевания – например, печеночная энцефалопатия, сахарный диабет.

Симптомы церебрастении

Прежде всего, следует различать симптомы, которые четко характеризуют развитие церебрастенического синдрома и симптомы, которые считаются оппортунистическими и развиваются из-за специфических причин(заболеваний). Иными словами, следует различать церебрастению как основное заболевание и как следствие другого заболеваниями, симптомом которого является церебрастенический синдром.

Церебрастения – психическое патологическое состояние, которое все-таки трудно назвать хроническим заболеванием (относительно психиатрии).

Люди, страдающие подобным недугом отличаются особой вспыльчивостью, эмоциональной несдержанностью, часто являются инициаторами различных конфликтов, причем испытывая при этом чувство вины за содеянное.

Церебрастеники быстро устают, склонны к депрессивному состоянию, не удовлетворены собой и своей жизнью, ворчливы. При дальнейшем развитии синдрома становятся более забывчивыми, рассеянными.

Соматические признаки церебрастении:

- Частые головные боли, различной интенсивности.

- Метеозависимость, чувствительность к перепадам давления.

- Нарушения памяти, сосредоточенности.

- Нарушения сна – пациенты не испытывают проблем с засыпанием, но часто просыпаются по ночам и не могут потом уснуть.

- Соматика усиливается под действием стрессов, эмоциональных переживаний.

- Если церебрастения развивается как результат черепно-мозговой травмы, то пациенты жалуются и раздражительно реагируют на яркий свет, цвет, громкие и неожиданные звуки.

В случае, когда церебрастения является дополнительным синдромом к основному заболеванию, в клиническую картину входят и другие симптомы, развивающиеся при провоцирующем заболевании.

Диагностика церебрастении

Как правило, диагностировать такое заболевание может не только психиатр. Но и невролог. При жалобах пациента на частые или даже хронические головные боли, при наличии соответствующего психического статуса пациента следует заподозрить именно это заболевание. Подтвердить диагноз поможет магнитно-резонансная томография, по результатам которой можно обнаружить патологические изменения структур головного мозга.

Лечение церебрастении

Как только заподозрен и установлен диагноз, следует сразу же начинать лечение. Основные лечебные мероприятия направлены на купирование соматических симптомов. При нарушениях сна и наличии судорожного синдрома пациенту назначаются дифенил, фенобарбитал и другие противосудорожные препараты.

Для нормализации кровообращения сосудов головного мозга, активизации умственной деятельности назначают ноотропные препараты, витамины и аминокислоты. Полностью исключаются или ограничиваются напитки, содержащие тонизирующие вещества типа кофеина.

Нелекарственное лечение направлено на разгрузку нервной системы и психического статуса человека. Показан санаторно-курортный отдых, уменьшение физических нагрузок.

Вестибулоатактический синдром при хронической ишемии головного мозга Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

УДК Б1Б.833.185-008.Б:Б1Б.831-005.4-03Б.12

ВЕСТИБУЛОАТАКТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Т.А. Давыдова1-2, А.В. Густов1, К.М. Беляков2, Н.А. Соколова2, ‘гоу впо «Нижегородская государственная

больница им. Н.А. Семашко»

Давыдова Татьяна Александровна — e-mail: [email protected]

медицинская академия», 2ГУЗ «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»

Проведено комплексное обследование 243 пациентов дисциркуляторной энцефалопатией с исследованием неврологического статуса, электронистагмограммы, соматосенсорных вызванных потенциалов. Показана высокая распространенность вестибулоатактического синдрома. Представлены данные о клинических вариантах вестибулоатактического синдрома больных дисциркуляторной энцефалопатией. Приведена характеристика поражения центрального и периферического отделов вестибулярного анализатора, обоснованы патогенетические механизмы вестибулярного несистемного головокружения.

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, вестибулоатактический синдром, электронистагмограмма, соматосенсорные вызванные потенциалы.

We made the complex investigation of the 243 dyscyrcular encephalopathy patients which consisted of neurological status, electronystagmography, somatosensory evoked potentialis. We revealed the high prevalence of the vestibuloatactic syndrome. The data of the vestibuloatactic syndrome clinical variants of the dyscyrcular encephalopathy patients, the characteristic of the impairment of the central and peripheral vestibular analisator parts, the pathogenetic mechanisms of the vestibular nonsystemic vertigo are shown.

Key words: dyscyrcular encephalopathy, vestibuloatactic syndrome, electronystagmography, somatosensory evoked potentialis.

Введение

Хронические формы цереброваскулярной недостаточности, в том числе дисциркуляторная энцефалопатия, имеющие большую распространенность среди населения, являются одной из причин инвалидизации и ухудшения качества жизни пациентов [1, 2, 3, 4, 5]. Прогрессирование сосудистого церебрального процесса вызывает стойкие неврологические проявления, к числу которых относится и вестибулоатактический синдром, проявляющийся головокружением, пошатыванием, неустойчивостью при ходьбе [4].

Головокружение — одна из самых распространенных жалоб среди пациентов дисциркуляторной энцефалопатией, снижает работоспособность, является частой причиной падений и травм [6, 7, 8].

Патогенез вестибулоатактического синдрома при хронической ишемии головного мозга включает снижение мозгового кровотока, нарушение микроциркуляции в подкорковостволовых структурах мозга и, как следствие, снижение метаболизма и энергообеспечения структур сенсорных стабилизирующих систем и их многочисленных связей. Необходимо отметить, что структуры сенсорной стабилизирующей системы наиболее чувствительны к ишемии и гипоксии, что объясняет высокую частоту встречаемости вестибулоатактического синдрома [9, 10, 11, 12].

Цель исследования — изучить клинические особенности вестибулоатактического синдрома у больных дисциркуляторной энцефалопатией.

Материалы и методы

Для изучения клинических особенностей вестибулоатактического синдрома под нашим наблюдением находилось 243 пациента дисциркуляторной энцефалопатией I и II стадии.

Среди наблюдаемых больных женщин было 148 (61%), мужчин — 95 (39%).

Распределение пациентов по стадиям заболевания было примерно равным:

I стадии ДЭ диагностирована у 120 человек (49,4%), II стадия ДЭ — у 123 человек (50,6%).

Мужчин с дисциркуляторной энцефалопатией I стадии было 46 человек (18,9%), с дисциркуляторной энцефалопатией II стадии — 49 человек (20,1%). Женщины по стадиям заболевания распределялись равномерно, по 74 человека (по 30,5%) в каждой из стадий.

Вестибулоатактический синдром, входящий в число критериев дисциркуляторной энцефалопатии, отличается некоторой неопределенностью, и пациенты, указывая на наличие головокружения, вкладывают в него различные смысловые понятия. Поэтому врачу необходимо выяснить, какие субъективные ощущения пациенты называют головокружением и отнести его к конкретной разновидности.

Для определения степени вестибулоатактического синдрома применялись: оценка выраженности головокружения [9] и оценка двигательной активности по М. Тинетти (functional mobility assessment in eldery patients) [13].

Инструментальное обследование проводилось с помощью традиционных методов — ультразвуковой допплерографии, дуплексного сканирования сосудов головы и шеи, рентгеновской компьютерной томографии головного мозга (РКТ) или магнитно-резонансной томографии головного мозга (МРТ).

Для изучения поражения вестибулярного анализатора при головокружении мы проводили электронистагмографию. Оценивали следующие показатели нистагма: частоту (Гц), скорость медленной фазы (град/сек.), среднюю и максимальную амплитуду (град), коэффициент асимметрии скорости медленной фазы (%) и продолжительность постсти-мульной реакции (сек.).

При вестибулярном несистемном головокружении у больных дисциркуляторной энцефалопатией применяли метод соматосенсорных вызванных потенциалов, позволяющий исследовать функциональное состояние структур проприо-цептивной системы на различных уровнях. Оценивали время проведения нервного импульса на всем протяжении нервного пути: от периферического до коркового (латентность, мс).

НЕВРОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ

Результаты и их обсуждение

Из 462 пациентов, госпитализированных в неврологическую клинику с диагнозом дисциркуляторной энцефалопатии, у 166 человек выявлен вестибулоатактический синдром, что составило 36%.

Оценивая дескрипторы головокружения, установлено, что у больных ДЭ имели место следующие типы головокружения: вестибулярное системное, вестибулярное несистемное, невестибулярное несистемное и психогенное.

Вестибулярное системное головокружение выявлено у 78 человек (32%) и проявлялось ощущением вращения вокруг больного или самого больного в пространстве и сочеталось с неустойчивостью тела, тошнотой, потливостью, колебаниями АД.

Вестибулярное несистемное головокружение проявлялось неустойчивостью при ходьбе, ощущением проваливания, ощущением «потери почвы под ногами», чувством «утраты равновесия», укачивания. Этот тип головокружения отмечен у 92 пациентов (38%).

Невестибулярное несистемное наблюдалось у 51 пациента (21%) и характеризовалось общей слабостью, ощущением приближающейся потери сознания, ощущением дурноты, сочеталось с сердцебиением, чувством страха, тошнотой, потемнением в глазах.

Психогенное головокружение было у 22 пациентов (9%), при этом возникало ощущение легкого опьянения, тумана в голове, движения или «шевеления» в голове. Оно было связано со стрессом, сопровождалось ощущением нехватки воздуха, сердцебиением, нарушением сна, головными болями, продолжалось постоянно неделями и даже месяцами.

В структуре вестибулоатактического синдрома самым частым типом головокружения было вестибулярное несистемное головокружение (рис. 1). Оно превышало по распространенности вестибулярное системное головокружение на 6% (или в 1,2 раза), р=0,05; невестибулярное несистемное головокружение на 17% (или в 1,8 раза), р=0,001, психогенное головокружение на 29% (или в 4,2 раза), р=0,0001.

При распределении пациентов с вестибулоатактическим синдромом по возрасту, стадии ДЭ и типам головокружения получены следующие результаты (таблица).

Выраженность головокружения оценивали по 5-балльной

шкале.

По данным распределения оценки выраженности головокружения выявлены следующие показатели (рис. 2).

Как видно из рисунка 2, головокружение ограничивает свободу передвижения, но при этом больной может самостоятельно передвигаться без посторонней помощи и опоры, что встречалось наиболее часто и составило 43,2%, это на

4,1% больше по сравнению с головокружением, нарушающим повседневную активность, но не ограничивающим свободу передвижения (39,1%, р=0,3), на 32,9% (р=0,001) больше головокружения, которое не мешало повседневной активности, и на 35,8% (р=0,001) больше головокружения, из-за которого пациент не мог передвигаться по комнате без посторонней помощи и опоры.

□ вестибулярное □ невестибулярное системное несистемное

■ вестибулярное несистемное

I психогенное

РИС. 1.

Частота типов головокружения у больных дисциркуляторной энцефалопатией.

7,40%

10,30%

43,20%

39,10%

ТАБЛИЦА.

Распределение пациентов ДЭ по видам головокружения

Виды головокружения Стадии дисциркуляторной энцефалопатии Всего

I II п/%

п/% п/%

Вестибулярное системное 37/15,2 41/16,8 78/32

Вестибулярное несистемное 43/17,8 49/20,2 92/38

Невестибулярное несистемное 25/10,3 26/10,7 51/21

Психогенное 15/6,1 7/2,9 22^

Итого 120/49,4 123/50,6 243/100

РИС. 2.

Показатели оценки тяжести головокружения в баллах.

РИС. 3.

Нарушение общей двигательной активности у пациентов ДЭ с вестибулоатактическим синдромом.

Для определения степени нарушения двигательной активности пациентов использовалась шкала двигательной активности по Тинетти. Получены следующие данные: при ДЭ I стадии у 13 пациентов (5,3%) выявлена значительная степень нарушения общей двигательной активности, у 57 пациентов (23,5%) — умеренная степень нарушения двигательной активности и у 50 (20,5%) — легкая степень нарушения общей двигательной активности; при ДЭ II стадии у 24 пациентов (9,9%) выявлена значительная степень нарушения общей двигательной активности, у 66 человек (27,7%) -умеренная степень нарушения общей двигательной активности и у 33 (13,6%) — легкая степень нарушения общей двигательной активности (рис. 3).

Из рисунка 3 следует, что наиболее часто встречается умеренная степень нарушения общей двигательной активности, которая и составляет 50,7%, что на 35,5% больше значительной степени нарушения общей двигательной активности (р=0,001) и на 37,1% больше легкой степени нарушения общей двигательной активности (р=0,0001).

При изучении вестибулоатактического синдрома выявлялись сопутствующие головокружению синдромы: синдром когнитивных нарушений, астенический, реже наблюдались пирамидный, экстрапирамидный синдромы и инсомния.

Частота встречаемости синдромов, сочетающихся с вести-булоатактическим синдромом, у больных ДЭ I и II стадии представлена на рисунке 4.

Из рисунка 4 видно, при ДЭ в 87% и в 86% встречались когнитивные нарушения и астенический синдром соответственно, у 71% больных встречалась инсомния; экстрапирамидный синдром встречался у 14% пациентов; 10% больных имели пирамидный синдром.

Изучение электронистагмографии у больных дисциркуля-торной энцефалопатией с вестибулоатактическим синдромом выявило достоверное увеличение частоты нистагма 2,4±0,4 Гц по сравнению с нормой 1,9±0,3Гц (р=0,04), скорости медленной фазы при вестибулоатактическом синдроме (р=0,05) между пациентами с дисциркуляторной энцефалопатией (21,2±1,9 град./сек.) и практически здоровыми лицами (12,7±1,9 град./сек.), при максимальной амплитуде

у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (14,3±1,2 град.) по сравнению со здоровыми людьми (9,2±1,2 град.) (р=0,04), при продолжительности постстимульной реакции (р=0,05). При этом выявлена симметричная гиперрефлексия, что подтверждало поражение центрального отдела вестибулярного анализатора.

При поражении периферического отдела вестибулярного анализатора выявлена симметричная гипофункция лабиринтов, что проявлялось уменьшением характеристик нистагма. У данных пациентов (4 человека) с периферическим типом поражения выявлялась симметричная возбудимость лабиринтов «по направлению» за счет латентного возбуждения центров.

При исследовании соматосенсорных вызванных потенциалов выявлена тенденция к увеличению латентности всех компонентов.

Компонент № 20 отражал активацию нейрональных элементов спинального уровня, преимущественно конуса спинного мозга. Его латентность составила 29,8±3,1 мс. Латентность позитивного компонента Р23 превысила показатели контрольной группы на 7,4 мс, однако Р=0,07. Компонент № 30 представляет собой активацию задних столбов спинного мозга на границе шейного отдела и продолговатого мозга, его латентность составила 41,9±4,4 мс, по сравнению с контрольной группой, отклонение оказалось недостоверным (р=0,06).

Особого внимания заслуживало достоверное увеличение латентности позитивного компонента Р45 по сравнению с контрольной группой до 59,6±2,5 мс (р=0,04). Он возникал в лобно-центрально-теменной области. Увеличение латентности этого компонента соматосенсорных вызванных потенциалов свидетельствовало о функциональной недостаточности афферентных путей в подкорковых структурах мозга, преимущественно в лобно-центрально-теменной области.

Заключение

Результаты изучения свидетельствуют о высокой распространенности вестибулоатактического синдрома среди больных с дисциркуляторной энцефалопатией I и II стадии. Выявлен полиморфизм клинической симптоматики головокружений у больных с дисциркуляторной энцефалопатией I и II стадии, при этом вестибулярное несистемное головокружение превышало по распространенности вестибулярное системное головокружение в 1,2 раза; невестибулярное несистемное головокружение — в 1,8 раза, психогенное головокружение — в 4,2 раза. Увеличение частоты встречаемости вестибулоатактического синдрома происходит параллельно с прогрессированием заболевания. Наибольший процент заболевания прослеживался в возрасте 50-59 лет (44,1%), что превышало возрастную группу 60-69 лет (31,9%), р=0,04. Головокружение в данных возрастных группах нарушало повседневную активность и ограничивало свободу передвижения, что приводило к утрате трудоспособности и прогрессированию дисциркуляторной энцефалопатии, а также возрастала степень нарушения общей двигательной активности. При изучении вестибулоатактического синдрома при дисциркуляторной энцефалопатии наиболее значимыми являются сопутствующие ему синдромы: астенический синдром и когнитивные расстройства, которые тесно связаны с головокружением. Данные синдромы в

РИС. 4.

Частота встречаемости синдромов, сочетающихся с вестибуло-атактическим синдромом у пациентов дисциркуляторной энцефалопатией I и II стадии.

НЕВРОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ

сочетании с вестибулоатактическим синдромом способствуют усугублению тяжести дисциркуляторной энцефалопатии.

При изучении оценки состояния вестибулярного анализатора мы выявили симметричную гиперрефлексию, которая характеризовалась повышением показателей электрони-стагмограммы, определили статистически значимые результаты по таким показателям, как частота нистагма (р=0,04), скорость медленной фазы (р=0,05), максимальная амплитуда (р=0,04) и продолжительность постстимульной реакции (р=0,05), что свидетельствовало о поражении центральной части вестибулярного анализатора. При поражении периферического отдела вестибулярного анализатора выявлена симметричная гипофункция лабиринтов, что проявлялось уменьшением характеристик нистагма.

Исследование соматосенсорных вызванных потенциалов у пациентов дисциркуляторной энцефалопатией с несистемным головокружением позволяло уточнить патогенетические механизмы этого синдрома. Сенсорная информация, необходимая для поддержания равновесия, модулируется в различных структурах центральной нервной системы. ния приводят к нарушению функции проприоцептивной сенсорной стабилизирующей системы, что проявляется несистемным головокружением. Полученные результаты исследования дают основание высказаться в отношении дифференцированного лечения головокружения. При несистемном вестибулярном головокружении, надо полагать, целесообразно назначение нейропротективных и вазоактивных препаратов. Необходимо подчеркнуть, что лечение системного вестибулярного головокружения разработано достаточно подробно и имеются эффективные препараты,

широко используемые в практике врача, в то время как в лечении несистемного головокружения формируются лишь подходы. р

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Яхно Н.Н., Штульман Д.Р. Болезни нервной системы. М.: Медицина, 2003. 284 с.

2. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. М.: Медицина, 2001. 328 с.

3. Трошин В.Д., Густов А.В., Смирнов А.А. Сосудистые заболевания нервной системы: руководство для врачей. Н. Новгород: изд-во НГМА, 2006. 538 с.

4. Суслина З.А., Варакин Ю.Я., Верещагин Н.В. Сосудистые заболевания головного мозга: эпидемиология. Основы профилактики. М.: МЕДпресс-информ, 2006. 256 с.

5. Антипенко Е.А., Густов А.В. Дисциркуляторная энцефалопатия: патогенез, клиника, лечение: учебное пособие. Н.Новгород: изд-во НГМА, 2008. 36 с.

6. Дамулин И.В., яхно Н.Н. Нарушение равновесия и походки у пожилых. М.,1995. С. 71-79.

7. Степанченко А.В., Петухова Н.А., Трущелев С.А. Головокружение: руководство для врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 270 с.

8. Брандт Т., Дитерих М., Штрупп М. Головокружение. Москва. 2009. 200 с.

9. Парфенов В.А., Замерград М.В., Мельников О.А. Вестибулярное головокружение. Неврологический журнал. 2008. № 3. С. 42-50.

10. Парфенов В.А., Абдулина О.В., Замерград М.В. Дифференциальная диагностика и лечение вестибулярного головокружения. Неврология, нейропсихиатрия и психосоматика. 2010. № 2. С. 49-54.

11. Парфенов В.А., Замерград М.В., Мельников О.А. Головокружение. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2009. 152 с.

12. Рудге П. Центральные причины головокружения. В кн.: Головокружение. /Под ред. М.Р. Дикса, Дж.Д.Худа. Пер. с англ. Б.Н. Безденежных. М.: Медицина, 1987. 480 с.

13. Белова А.Н., Щепетова О.Н. Шкалы, тесты, опросники в медицинской реабилитации. М.: Антидор, 2002. 440 с.

Астено-депрессивный синдром, симптомы и лечение в ЦМЗ «Альянс»

Физическая усталость после незначительных нагрузок, ухудшение внимания и бытовая рассеянность, трудности в запоминании, головная боль и постоянная апатия ко всему, отсутствие жизненной энергии, нарушения сна — такие симптомы встречаются часто, но многие принимают их за усталость («Нужно отоспаться в выходные», «Пора в отпуск») или даже лень.

Подобное отношение к собственному здоровью может привести к физическому истощению, тяжелой депрессии, утрате веры в себя и даже появлению суицидальных мыслей. Ведь если ничего не получается, откуда взяться высокой самооценке?

Важно

Астено-депрессивный синдром — признак истощения нервной системы. Причины у него могут быть самые разные, поэтому за диагностикой и лечением нужно обратиться к специалисту.

Все эти симптомы указывают на заболевание, которое требует грамотного и длительного лечения у специалиста.

Что такое астено-депрессивный синдром

Астеническое и астено-депрессивное расстройство — это расстройства, которые характеризуются чрезмерной утомляемостью, усталостью после незначительных нагрузок, повышенным восприятием раздражителей (человека раздражает яркий свет, громкие звуки), тревожностью. Если помимо этих симптомов у человека больше двух недель сохраняется сниженное, подавленное настроение, то расстройство называется астено-депрессивным.

Астено-депрессивный синдром может являться самостоятельным заболеванием, может выступать как признак органического заболевания (опухоли головного мозга, болезни обмена веществ, гормональный дисбаланс), а может входить в структуру депрессии, биполярного аффективного расстройства, иногда даже шизофрении.

Как распознать болезнь

Усталость и утомляемость — это нормальная реакция организма на нагрузку. О заболевании следует говорить, когда такое состояние не проходит даже после продолжительного отдыха или смены деятельности и сохраняется на протяжении 2–3 недель.

Симптомы, при которых необходимо обратиться за консультацией к врачу:

- Ничего не радует. То, что раньше приносило удовольствие (хобби, просмотр любимых фильмов или посиделки с друзьями), начинает раздражать, утомлять или вызывает слезы.

- Нарушения сна: ночью не можете долго заснуть или сон беспокойный, а днем из-за этого сонливость.

- Отдых не устраняет усталость.

- Чувство разбитости после нагрузки, которая раньше была под силу. Более того, уменьшение объема выполненной работы не улучшает состояние.

- Болезненная чувствительность к свету или громкому звуку.

- Сниженный фон настроения сохраняется независимо от того, какие события происходят в вашей жизни — плохие или хорошие.

- Ухудшаются умственные способности, снижается память. Становится сложнее сконцентрироваться на повседневных делах, появляется рассеянность.

Самое главное — вышеперечисленные симптомы сохраняются на протяжении как минимум 2 недель.

Важно

К утомляемости и депрессии могут присоединяться кратковременные вегетативные кризы (панические атаки). Без лечения болезнь «запирает» человека дома, панический страх не дает ему даже выйти на улицу.

У предрасположенных лиц существует риск развития астено-депрессивного синдрома с паническими атаками. Кратковременные эпизоды сильного страха, паники с сильным сердцебиением, холодным потом, чувством нехватки воздуха могут приводить к уменьшению социальных контактов, потере работы и даже самоизоляции больного.

Диагностика астено-депрессивных расстройств

Выяснить причины астено-депрессивного расстройства помогают следующие методики:

- Клинико-анамнестическое обследование — беседа с опытным и квалифицированным психотерапевтом, который выявляет симптомы и оценивает, что может послужить причиной болезни.

- Патопсихологическое исследование — выполняется медицинским психологом. Специалист фиксирует отклонения от нормы, которые выявляются в тестах на мышление, внимание, память.

- Инструментальные и лабораторные методы исследования — показаны для дифференциальной диагностики с органическими расстройствами (ЭЭГ) и эндогенными заболеваниями, в том числе шизофренией (Нейротест, Нейрофизиологическая тест-система).

- Консультации смежных специалистов (невролог, сексолог, психиатр) — при необходимости.

Основные методы лечения астено-депрессивных состояний

При астено-депрессивном синдроме симптомы/лечение зависят от причины его возникновения.

При невротических состояниях показано назначение мягких современных антидепрессантов и транквилизаторов, при органических состояниях показаны курсы ноотропов (препаратов, которые улучшают питание головного мозга), при эндогенных заболеваниях может потребоваться назначение нейролептика.

Хороший эффект дает медикаментозная терапия совместно с психотерапевтическими и физиотерапевтическими методами. Это индивидуальные или групповые тренинги, психотерапия, арт-терапия, БОС-терапия, когнитивно-поведенческая терапия.

С астено-депрессивным синдромом нельзя справиться за один поход к врачу, выпив одну «волшебную» таблетку. Стойкой ремиссии можно добиться только пройдя курс терапии и выполняя все рекомендации психотерапевта.

Психотерапевт на сеансах психотерапии помогает человеку лучше понять причины и механизмы развития его болезни, формирует у него правильное отношение к своему состоянию.

Все методы лечения уменьшают степень выраженности астенических симптомов. Они помогают быстрее вернуться в активное, оптимальное состояние и увеличить периоды ремиссии.

Для получения положительного результата лечение должно быть назначено специалистом с учетом вашего анамнеза, включая информацию о сопутствующих заболеваниях, а также данных диагностики.

Банникова Инна Васильевна ведет прием здесь

Детский невролог

С Сентября 2017 года Инна Васильевна Банникова принимает пациентов в Клинико-диагностическом Центре доктора Явида на Поварском переулке, д.14Звоните и запишитесь!

Инна Васильевна ведет консультативные приемы по всем вопросам классической детской неврологии.

Проводит консультации пациентов детского возраста со следующими проблемами и жалобами:

Дети до 1 года: нарушения сна, задержка психомоторного развития

Дети дошкольного возраста: задержка психомоторного развития, нарушения развития речи, нарушения сна, поведенческие отклонения, энурез (ночное недержание мочи)

Дети школьного возраста: повышенная утомляемость, неусидчивость, отвлекаемость, снижение успеваемости, поведенческие проблемы, головные боли, носовые кровотечения, боли в спине и ногах, нарушения сна, обморочные и предобморочные состояния.

Наиболее часто встречающиеся диагнозы и успешное лечение:

- Ишемически-гипоксические поражения ЦНС

- Задержка психомоторного развития

- Нарушения сна

- Нарушения развития экспрессивной и импрессивной речи

- Нарушения развития по аутистическому типу

- Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)

- Церебрастенический синдром

- Цефалгический синдром

- Синкопальные состояния

- Энурез

Образование и стаж:

Общий стаж работы по неврологии более 30 лет

- Банникова Инна Васильевна окончила Ленинградский педиатрический медицинский институт в 1982 году.

- С 1982 по 1983 годы проходила интернатуру по детской неврологии на базе ДГБ № 4.

- С 1986 года по 1988 годы проходила клиническую ординатуру на кафедре детской неврологии при ГИДУВе (МАПО)

- В дальнейшем работала сотрудником кафедры детской неврологии ГИДУВа, неврологом в ДГБ № 6, НИИ ДОИ им. Турнера, МПК «Прогноз»

Банникова Инна Васильевна: 12 отзывов, где принимает

Врач высокой квалификации, компетентна не только в рамках своей специальности. Профессионализм на высшем уровне, воспитание, культура и этика врачебная! Исключительный доктор и человек! Всем настоятельно советую записаться на приём и вы всё поймёте сами!

Внимательная, доброжелательная, компетентная, вежливая доктор. Приемом остались довольны, решили остановиться на этом докторе.

Квалифицированный врач

С Сентября 2017 года Инна Васильевна Банникова принимает пациентов в Клинико-Медицинском Центре доктора Явида на Поварском переулке, д.14

06 сентября 2017 г.

Очень хороший врач, внимательна к деткам, каждый день приходит, проверяет, всё объясняет. У нас было всё хорошо, но мамочки, у которых детки родились, с какими-либо проблемами очень ей благодарны.

11 августа 2017 г.

Только что были повторно в «Прогнозе» на Галстяна 1.Динамика положительная,УЗИ позвоночника в норме-это говорит о том,что первично был правильно поставлен диагноз,назначены правильно реабилитация и рекомендации.Огромное СПАСИБО за это врачу-неврологу Банниковой Инне Васильевне и самому лучшему мануальному терапевту Андрею Игоревичу.Они сами были удивлены и за нас радовались,что за 6 месяцев так ребенок восстановился.Низкий Вам поклон за Ваш профессионализм и золотые руки!

Огромная благодарность Банниковой Инне Васильевне.Это специалист с большой буквы.Только она смогла поставить правильный диагноз и подобрать курс лечения.После наших мучений и поисков нормального врача — это просто счастье, что мы к ней попали.

25 октября 2012 г.

Банникова Инна Васильевна. Принимает в «Прогноз» на Галстяна 1, 373-30-27, опытный и грамотный доктор, посоветовала нам хорошую массажистку и дала несколько советов, не относящихся к нашей проблеме.

04 сентября 2012 г.

В Прогнозе ходили к неврологу Банникова Инна Васильевна — чудный врач, общались и по педиатрии с ней и по воспитанию давала советы

Делюсь впечатлениями. Была сегодня на приеме у невропатолога Бронниковой Елены Валентиновны (КМН) в поликлинике метрополитена. Врач мне понравилась, спокойная, внимательная.

08 октября 2010 г.

Наблюдались у Банниковой И.В. — замечательный врач (нейроортопед)! В конс-диагн. центре всё время одни лекарства прописывали, а она наоборот сказала, что у нас не всё так страшно и нам лекарства не нужны, направила к Чуприну С.С.(шикарный врач!), на ДФН — всё отлично. Сын на Дфн ходил с удовольствием, выходил оттуда с улыбкой. Зато мышцы окрепли и после курса дали рекомендации что делать дома. Буду наблюдаться только там. О ДФН слашала только положительные отзывы, действительно эта специальная разработанная для каждого индивидуально гимнастика поднимает многих на ноги.

а нам в Прогнозе понравилось. Были у Банниковой у нее и будем наблюдаться.

05 февраля 2008 г.

Мы ходим к Банниковой Инне Васильевне. Диагнозами не пугала (если не считать моего шока, что у нас ребятенок родился-то, оказывается, с родовой травмой). Кучи таблеток не назначала. Еще спасибо ей, что отправила на консультацию к ортопеду с тазобедренным, оказалась что с ними тоже проблема.

03 февраля 2008 г.

Цервикоцефальный синдром — Physiopedia

Введение

Цервикоцефальный синдром (CCS) включает боль и скованность в верхнем шейном отделе позвоночника с сопутствующей головной болью. Синдром часто проявляется симптомами головокружения и часто визуальными (например, нистагм) или слуховыми нарушениями (например, шум в ушах) [1] .

Этот термин устарел и обычно не используется в клинической практике, хотя он все еще может использоваться в некоторых частях мира.

Определение / Описание

Эти симптомы могут быть связаны с вертебробазилярной недостаточностью, когда нарушение кровотока в позвоночной артерии происходит, когда шея наклоняется в одну сторону, поворачивается или вытягивается.

Клинически значимая анатомия

Верхний шейный комплекс состоит из атланто-затылочного (сустав С0-С1), атланто-аксиального (1 сустав-С2) и верхней части С2.

Позвоночные артерии начинаются от корня шеи. Обычно левая артерия больше правой. Шейные части позвоночных артерий восходят через поперечные отверстия первых шести шейных позвонков. Твердая оболочка и паутинная оболочка перфорированы атлантическими частями позвоночных артерий, которые проходят через большое затылочное отверстие.На каудальной границе моста базилярная артерия формируется из внутричерепных артерий позвоночных артерий [1] [2]

Эпидемиология / Этиология

Цервикоцефальный синдром часто представляет собой смешанный синдром, вызванный спондилогенным раздражением и фактическим сдавлением. [3]

Существенными факторами являются:

- раздражение сенсорных нервных волокон, реже моторных и вегетативных волокон

- Раздражение или сдавление позвоночной артерии

- Раздражение большого и малого затылочных нервов [3]

Падение позвоночной артерии и симпатического нерва около шейного отдела позвоночника может быть связано с шейным синдромом.Стимулируя ноцицепторы в скуловых суставах, можно стимулировать симптомы в близлежащих мышцах и сухожилиях. Это соударение могло быть вызвано неправильным положением суставов на стыке головы и шеи, отклонениями шейного отдела позвоночника от оси тела, смещением позвонков и сужением позвоночной артерии [2]

Характеристики / Клиническая картина

Шейные головные боли затрагивают примерно 2,5% взрослого населения и составляют примерно 15–20% всех хронических и повторяющихся головных болей.Головная боль и боль в шее — две самые частые жалобы, о которых сообщают пациенты с цервикоцефальным синдромом. Другие симптомы, связанные с синдромом, включают головокружение, нарушения слуха и зрения.

Цервикоцефальная кинестетическая чувствительность — частая жалоба, связанная с хроническими заболеваниями шеи, в основном сопровождающаяся нарушением постурального баланса. Способность точно распознавать движения в шее снижена из-за нарушения проприоцепции [2] [4]

.

Дифференциальная диагностика

Многие заболевания вызывают головную боль, поэтому важны тщательное обследование и дифференциальный диагноз. Общие причины головной боли (например, нарушение обмена веществ, гипертония и нарушение зрения) можно довольно легко исключить. CCS иногда неправильно диагностируется как мигрень, но эти два состояния во многом различаются. Обычная мигрень отличается от цервикоцефальной мигрени продолжительностью каждого приступа, а также соответствующими симптомами, такими как рвота и тошнота.Другие симптомы (головокружение и вестибулярные нарушения), связанные с цервикоцефальным синдромом, могут быть спровоцированы или усугублены движениями головы и шейного отдела позвоночника, в отличие от симптомов, связанных с нецервикогенным головокружением и вестибулярными нарушениями.

Патологии, которые могут проявляться аналогично цервикоцефальному синдрому, включают: [3]

- Грыжа межпозвоночного диска

- Компрессия спондилотической кости

- Синдром спинного мозга

- Метастазы опухоли

Диагностические процедуры

Исследовательская группа по цервикогенной головной боли установила следующие критерии диагностики СН: провокация движениями головы, поддержание анталгической позы головы и (частичное) облегчение боли диагностической блокадой.Поскольку CCS включает цервикогенную головную боль, заранее заданные критерии могут использоваться в диагностической процедуре CCS. Жалобы на головокружение и вестибулярные расстройства возникают при определенном движении головы, как было сказано в предыдущих подзаголовках. [1]

Показатели результата

Пациенты, которые следовали программе проприоцептивной реабилитации, значительно улучшили контроль точности репозиции головы по сравнению с контрольной группой, которая не следовала этой программе.Однако неясно, имеет ли разница в угле репозиции также клиническое значение (2 градуса). Клинические параметры, такие как боль, прием анальгетиков, ROM и ежедневное функционирование, также значительно улучшились в группе вмешательства.

Экзамен

Исключить расслоение позвоночной артерии

Чувствительность ориентации головы можно оценить, переместив голову после активного движения. При выполнении этого теста пациента просят переместить голову после активного вращения влево и вправо.При сравнении здоровых людей и пациентов группа пациентов показывает значительно худшие результаты по этому тесту. Валидность и надежность повторного тестирования демонстрируют отличный результат для измерения проприоцепции шейки матки [4] .

Тесты цервикоцефальной кинестезии также использовались для измерения цервикальной ROM, поскольку сообщалось о умеренно-существенной надежности повторных тестов для измерения подвижности шейки матки. [4]

Существует пять тестов для определения цервикоцефальной кинестезии.Понятно, что пациентам с цервикоцефальным синдромом труднее перемещать голову в нейтральное положение и повторять движения головой (движение по восьмерке). Тест можно разделить на две категории:

- NHP

- необычных позы и движений.

Эти тесты надежны и имеют хорошую ИС. [5]

Тесты цервикоцефальной кинестезии

Движение осевого вращения было выбрано в качестве преобладающего тестового движения, поскольку люди чаще всего используют вращение при исследовании внешней среды. [6] [7]

Испытание 1 : Переезд в NHP (естественное положение головы). [8] Исходное положение — сидение головой в NHP. Испытуемых просили выполнить полное активное вращение шейки матки влево и вправо по очереди, а затем вернуться и указать, когда они считают, что они переместили исходное положение как можно точнее. Эта точка была записана при активации переключателя электронного маркера. Между каждым тестовым движением голова испытуемого вручную возвращалась в исходное исходное положение главным исследователем, руководствовавшимся дисплеем компьютера в реальном времени.Точность экзаменатора в перемещении голов испытуемых была в пределах ± 0,2˚, на что указывает маркер, который меняет цвет с красного на зеленый, когда точность находится в установленных пределах.

При сравнении здоровых людей и пациентов группа пациентов показывает значительно худшие результаты теста [2]. Валидность и надежность повторного тестирования демонстрируют отличный результат для измерения проприоцепции шейки матки [4].

Тест 2: Перемещение в положение поворота 30 ° и в NHP. [9] В этом тесте экзаменатор предварительно позиционировал голову испытуемого с поворотом на 30 ° влево, а затем вправо. Компьютерный блок визуального отображения руководил исследователем. Маркер был установлен, чтобы указать положение 30˚. Субъектам разрешалось сосредоточиться на этой исходной позиции в течение нескольких секунд. Затем они повернули голову в сторону NHP и затем вернулись в положение поворота на 30 °. Записи велись каждый раз, когда испытуемые возвращались в NHP и на позицию 30 °.