Спастическая диплегия локализация поражения цнс – Спастическая диплегия — причины, симптомы, диагностика и лечение

Спастическая диплегия — причины, симптомы, диагностика и лечение

Спастическая диплегия (болезнь Литтля) — самый распространённый вариант ДЦП, характеризующийся спастическим тетрапарезом, более выраженным в нижних конечностях. Наряду с двигательными расстройствами наблюдается дисфункция черепно-мозговых нервов (косоглазие, псевдобульбарный синдром, снижение слуха, лицевой парез), расстройства речи, в некоторых случаях — лёгкая умственная отсталость. Диагностика проводится с использованием ЭЭГ, нейросонографии, церебральной МРТ, ЭНМГ. Лечение включает фармакотерапию (ноотропы, сосудистые, нейропротекторы, миорелаксанты), ЛФК, массаж, нейропсихическую и речевую коррекцию.

Общие сведения

Спастическая диплегия впервые описана в 1853 г. английским врачом-акушером Литтлем, наблюдавшем заболевание у новорожденных детей. Болезнь Литтля — наиболее распространённая клиническая форма детского церебрального паралича (ДЦП), выявляется в половине случаев этой патологии. Дети со спастической диплегией составляют 40-50% всех учащихся специализированных школ. Заболеванию подвержены новорожденные с перинатальной травмой, недоношенные, дети, на которых в период внутриутробного развития воздействовали различные неблагоприятные факторы. Спастическая диплегия обнаруживается на первом году жизни, чаще в период от новорождённости до 6 мес. Заболевание нередко сочетается с гиперкинетическим синдромом, встречающемся в 20-25% случаев ДЦП.

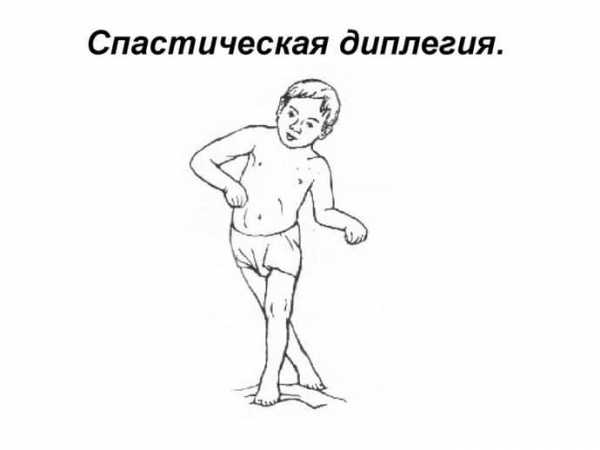

Спастическая диплегия

Причины спастической диплегии

Среди причин, провоцирующих развитие ДЦП, наиболее значимыми в этиологии болезни Литтля современная неврология считает три фактора:

- Недоношенность. Недоношенные дети рождаются в результате преждевременных родов, обусловленных фетоплацентарной недостаточностью, резус-конфликтом, преждевременной отслойкой плаценты, аномалиями матки. Досрочные роды обуславливают заболевания беременной (пороки сердца, сахарный диабет, патология почек), гестоз (поздний токсикоз).

- Родовую травму новорожденного. Травмирование ребёнка в процессе естественных родов возможно вследствие аномалий родовой деятельности (дискоординированные, стремительные роды), клинически узкого таза, тазового предлежания плода. В большинстве случаев осложнённые роды наблюдаются на фоне имеющейся внутриутробной патологии.

- Асфиксию новорождённого. Отсутствие самостоятельного дыхания в момент рождения отмечается при попадании околоплодных вод в дыхательные пути, внутриутробных инфекциях, аномалиях развития плода, иммунологической несовместимости матери и плода. Асфиксия возможна при пневмопатии, в том числе связанной с незрелостью дыхательной системы при недоношенности.

Патогенез

Спастическая диплегия формируется в результате поражения прецентральной извилины, дающей начало пирамидным путям, обеспечивающим двигательную функцию. В 30-40% болезнь Литтля сочетается с поражением черепно-мозговых нервов. Развитие патологических изменений в указанных церебральных структурах происходит преимущественно по ишемически-гипоксическому механизму на фоне незрелости мозговых тканей вследствие недоношенности. Основное патогенетическое звено — гипоксия плода во внутриутробном периоде или в процессе родов (асфиксия, родовая травма). Головной мозг является наиболее чувствительной к гипоксии структурой организма человека, патологические изменения в нём развиваются уже через несколько минут кислородного голодания. В более редких случаях спастическая диплегия возникает в результате непосредственного повреждения указанных выше отделов мозга при внутричерепной родовой травме.

Классификация

По степени выраженности клинической симптоматики спастическая диплегия классифицируется на следующие формы:

- Лёгкая — в первом полугодии ребёнок развивается нормально, в дальнейшем спастический парез выражен в области нижних конечностей, движения в руках не ограничены. Пациент способен передвигаться без подручных средств. Психическое и умственное развитие не страдает.

- Средней тяжести — выраженная спастика в ногах делает передвижение больного возможным только при использовании подручных средств (костылей, палочек). Когнитивная сфера страдает незначительно, возможна социальная адаптация.

- Тяжёлая — заметна с первых дней жизни. Наблюдается выраженный тетрапарез с акцентом в ногах. Пациенты не могут самостоятельно передвигаться. Социальная адаптация нарушена.

Симптомы спастической диплегии

Типичным проявлением заболевания выступает спастический тетрапарез с преимущественным поражением нижних конечностей. Мышечный гипертонус, удерживающий конечности в согнутом и приведённом к телу состоянии, необходим плоду в период пребывания в полости матки. После рождения он постепенно ослабевает, в норме исчезает к возрасту 4-6 месяцев. Выраженная спастическая диплегия характеризуется гипертонусом, превышающим возрастную норму, не уменьшающимся с течением времени. Тяжёлые формы заметны с рождения: во время пеленания дети малоподвижны, попытки пассивного сгибания/разгибания конечностей встречают сильное сопротивление из-за резко повышенного тонуса мышц. При лёгких формах заболевания развитие ребёнка в первые полгода соответствует возрастным нормам, гипертонус становится отчётливо виден после 6-месячного возраста.

Гипертонус наиболее выражен в мышцах-сгибателях стоп, приводящих мышцах бедра. Формируется характерное положение ног больного ребёнка: бедра ротированы внутрь, колени соединены, голени прижаты или перекрещены. Задерживается развитие двигательной сферы, дети начинают ходить к 3-4 годам. Типична походка на носках с разогнутыми приведёнными ногами. При ходьбе колени трутся друг об друга. Верхние конечности страдают гораздо меньше, тонус повышен не так значительно, движения сохранены.

Патология черепных нервов представлена глазодвигательными нарушениями, косоглазием, снижением остроты зрения, тугоухостью, сглаженностью носогубных складок, отклонением языка от средней линии. Наблюдается псевдобульбарный паралич, обусловленный поражением каудальной группы нервов (языкоглоточного, блуждающего, подъязычного). Его клиника включает дизартрию, нарушения глотания, осиплость голоса. Сенсорные расстройства отсутствуют, функция тазовых органов сохранена. Нарушения речи в виде задержки речевого развития, дизартрии отмечаются у 75-80% больных.

В четверти случаев спастическая диплегия протекает с гиперкинезами. Непроизвольные движения в виде атетоза, хореоатетоза локализуются в дистальных отделах верхних конечностей, усиливаются при произвольных движениях, эмоциональном напряжении, ослабевают в покое, отсутствуют во сне. Умственное развитие страдает меньше, чем при прочих вариантах ДЦП. Олигофрения отмечается у 20-25% пациентов, по выраженности не заходит дальше дебильности.

Осложнения

Обусловленное мышечным гипертонусом ограничение подвижности конечностей приводит к формированию контрактур суставов, усугубляющих двигательные расстройства. Контрактуры развиваются в коленных, голеностопных суставах, при тяжёлой форме могут наблюдаться в суставах верхних конечностей. Патологическая установка ног обуславливает неправильную нагрузку на позвоночный столб при ходьбе, формирование искривления позвоночника (поясничного лордоза, сколиоза).

Диагностика

Спастическая диплегия диагностируется детским неврологом с учётом консультационных заключений смежных специалистов (педиатра, детского офтальмолога, отоларинголога). Большое значение придаётся наличию в анамнезе указаний на патологию антенатального периода, недоношенность, родовую травму, асфиксию в родах. Перечень диагностических обследований включает:

- Неврологический осмотр. Выявляет повышение мышечного тонуса по центральному типу, усиление сухожильных рефлексов (особенно коленных, ахилловых), клонус стоп, пирамидные стопные знаки Бабинского, Россолимо, гиперкинез, патологию черепных нервов.

- Офтальмологический осмотр. Диагностирует страбизм, глазодвигательные расстройства. Визометрия определяет снижение остроты зрения. При офтальмоскопии могут обнаруживаться признаки атрофии зрительного нерва.

- Консультацию отоларинголога с аудиометрией. Необходима для определения степени нарушений слуха.

- Электроэнцефалографию. Отражает состояние биоэлектрической активности мозга. Эпилептиформные изменения нехарактерны.

- Электронейромиографию. Назначается, чтобы дифференцировать болезнь Литтля от нервно-мышечных заболеваний.

- Нейросонографию. При помощи УЗИ визуализируют церебральные структуры через открытый родничок. Методика позволяет исключить врождённые аномалии головного мозга, гидроцефалию, опухоли, церебральные кисты, посттравматические внутричерепные гематомы.

- МРТ головного мозга. Проводится в диагностически сомнительных случаях детям с уже закрытым родничком. Более точно, чем УЗИ, отображает интракраниальные изменения.

- Диагностику психического развития. В раннем возрасте осуществляется неврологом, позже — детским психиатром. Направлена на выявление ЗПР, олигофрении.

Болезнь Литтля дифференцируют от других форм ДЦП, аномалий развития ЦНС, прогрессирующих дегенеративных поражений ЦНС, наследственных болезней, дисметаболических заболеваний. В рамках дифдиагностики может потребоваться консультация генетика, исследование биохимического состава крови, мочи.

Лечение спастической диплегии

Специфическая этиопатогенетическая терапия ДЦП не разработана. Проводится медикаментозное и реабилитационное лечение, направленное на предотвращение осложнений, обучение навыкам самообслуживания, улучшение социальной адаптации. Медикаментозное лечение включает:

- Сосудистые средства (циннаризин) — улучшают церебральное кровообращение, питание мозговых тканей.

- Нейрометаболиты (глицин, пантотеновая кислота, тиамин, пиридоксин) — обеспечивают необходимые для функционирования ЦНС вещества.

- Миорелаксанты (баклофен) — уменьшают мышечную спастику.

- Ноотропы (пирацетам) — активизируют когнитивные функции.

- Препараты ботулотоксина — вводятся внутримышечно для снятия спастического напряжения, предупреждения возникновения контрактур.

Прогноз и профилактика

В отношении двигательной сферы спастическая диплегия имеет более серьёзный прогноз, чем гемиплегическая форма ДЦП. Только четверть больных способны ходить самостоятельно, половина пациентов передвигается с помощью специальных вспомогательных средств. При выраженном тетрапарезе передвижение возможно только на инвалидной коляске. При умственной сохранности и незначительных изменениях в мышцах верхних конечностей социальная адаптация больных приближается к здоровым людям. В тяжёлых случаях пациенты требуют постоянного ухода. Правильное регулярное проведение реабилитационных мероприятий, периодическое курсовое медикаментозное лечение улучшают прогноз. К мерам профилактики заболевания относится тщательное ведение беременности, предупреждение внутриутробной патологии, адекватный выбор методики родоразрешения, корректное ведение родов.

www.krasotaimedicina.ru

Спастическая диплегия — что это, причины патологии

Спастическая диплегия – это одна из разновидностей ДЦП, которая считается наиболее распространённой. При ней наблюдается полное расстройство естественного функционирования мышц рук и ног. Болезнь возникает из-за повреждения головного мозга, которое может произойти по разным причинам.

При спастической форме диплегии у ребёнка наблюдается поражение сразу двух конечностей. Преимущественно затрагиваются ноги, но может пострадать функция рук. При возникновении характерных симптомов заболевания понадобится обратиться к медицинскому специалисту.

После обследований врач сможет назначить подходящее лечение, при помощи которого удастся улучшить самочувствие ребёнка и адаптировать пациента к жизни.

Причины

Спастическая диплегия характеризуется повышенным тонусом мышц верхних или нижних конечностей. Из-за этого рука может находиться в согнутом положении, она будет повёрнута к туловищу. Кулак у пациента находится в сжатом состоянии. Если затронуты ноги, тогда они имеют полусогнутое положение. Во время ходьбы конечности начинают перекрещиваться.

Нередко у пациентов возникает дисфункция черепно-мозговых нервов, допустим, ухудшение слуха, косоглазие, лицевой парез. Могут возникнуть расстройства речевой функции, в редких случаях наблюдается умственная отсталость. К патологии приводят различные факторы, при диагностике врач обязательно выясняет, что именно спровоцировало возникновение заболевания.

Основные причины появления спастической диплегии:

- Недоношенность. Дети, рождённые раньше срока, нередко сталкиваются с поражением головного мозга. Также детский церебральный паралич развивается в том случае, если у матери имеются серьёзные болезни, такие как сахарный диабет, пороки сердца, патологии почек. Поздний токсикоз тоже провоцирует различные отклонения у плода, возникающие в период внутриутробного развития.

- Родовая травма. Она может появиться у младенца во время естественных родов. Также вероятность возникновения спастической диплегии повышается, если рождение ребёнка затягивается или происходит стремительно. В большинстве случаев осложнённые роды наблюдаются при наличии внутриутробной патологии.

- Наследственность. От родителя к ребёнку может передаться предрасположенность к ДЦП. Также больной женщине будет значительно сложнее выносить и родить здорового малыша.

- Инфекционное заболевание, поразившее опорно-двигательный аппарат или головной мозг. Ребёнок может пострадать от инфекции ещё в период внутриутробного развития, если ей будет болеть мать. У младенца могут развиться опасные патологии, такие как менингит и энцефалит. Детский организм слишком мал для того, чтобы осуществлять борьбу с поражениями. Из-за этого вероятность возникновения осложнений крайне высока.

- Токсическое отравление. Оно происходит в том случае, если будущая мать принимает запрещённые препараты при беременности, курит, пьёт или употребляет наркотические средства. Также негативно сказывается на ребёнке проживание женщины в экологически загрязнённом городе.

- Физическое воздействие. Будущей матери не следует проводить рентгенографию, электромагнитное лечение или подвергаться радиоактивному облучению. Из-за этого могут развиться серьёзные отклонения в развитии эмбриона.

- Механические причины. Ребёнок может сразу после рождения получить серьёзные травмы, которые приведут к значительному ухудшению состояния здоровья. Из-за них нередко может произойти развитие болезни Литтла (спастической диплегии).

Как можно понять, существует немало факторов, приводящих к детскому церебральному параличу. При этом значительно больше вероятность столкнуться с патологией у тех детей, чья мать при беременности вела неправильный образ жизни.

В любом случае при первых симптомах синдрома Литтля следует незамедлительно обращаться к врачу. Только своевременная диагностика и лечение позволят добиться положительных результатов и значительно улучшить состояние ребёнка.

Симптоматика

- Спастическая диплегия встречается у большинства детей, которые страдают от ДЦП. При этом первые симптомы можно заметить в течение нескольких месяцев после рождения. Ребёнок до года не может удерживать голову и самостоятельно её поднимать. Он не способен самостоятельно переворачиваться, а также не сосредотачивает своё внимание на ярких и броских предметах.

- По мере развития младенец не начинает ползать и самостоятельно садиться. Также он не может стоять на ногах и не использует больную конечность. Если у младенца наблюдается хотя бы несколько из перечисленных признаков, понадобится незамедлительно обратиться к врачу для прохождения диагностики. Чем раньше начать терапию, тем быстрее удастся улучшить состояние пациента.

- У более взрослых детей можно заметить, что резкие движения сменяются вялыми действиями. Присутствует неконтролируемое мышечное сокращение, которое проявляется время от времени. Ребёнок выполняет лишние движения, потому как не может полноценно контролировать свои конечности.

- Достаточно часто у детей с болезнью Литтла происходит задержка в психическом и умственном развитии. Может появиться дизартрия, то есть, нарушается речь, слова становятся неразборчивыми даже для родителей. Когда наблюдаются патологии черепных нервов, у ребёнка возникает косоглазие, происходит атрофия зрительной функции, значительно нарушается слух. При данном заболевании может происходить снижение интеллектуальной функции, что особенно становится заметно по мере развития малыша.

- Следует отметить, что именно спастичность считается главным признаком паралича. Она представляет собой двигательное нарушение, при котором повышается мышечный тонус и сухожильные рефлексы.

- При появлении симптомов болезни понадобится пройти диагностику. Только после проведения обследований можно будет поставить однозначный диагноз и подобрать подходящую схему лечения.

Методы диагностики

Если у ребёнка подозревается болезнь Литтля, тогда понадобится обратиться к детскому неврологу. При этом потребуется проконсультироваться с такими врачами, как педиатр, офтальмолог и отоларинголог. Если ребёнок был недоношенным, получил родовую травму или страдал от гипоксии, об этом важно сообщить медицинскому специалисту. В любом случае пациенту потребуется пройти ряд процедур для того, чтобы можно было подтвердить диагноз.

Перечень обследований:

- Неврологический осмотр. С его помощью можно выявить повышенный мышечный тонус центрального типа. Врач сможет определить наличие усиленных сухожильных рефлексов. Помимо этого, у ребёнка могут найти клонус стоп, гиперкинез и иные отклонения.

- Электронейромиография. Она необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии нервно-мышечных заболеваний. Если их нет, тогда можно решить, что у малыша именно спастическая диплегия.

- МРТ головного мозга. Процедура проводится для детей, у которых закрылся родничок. Данное исследование помогает обнаружить различные отклонения, в частности новообразования в головном мозге и гематомы.

- Консультация у отоларинголога. При ней проводится аудиометрия, которая нужна для определения слуховых расстройств.

- Диагностика психического развития. В раннем возрасте данную процедуру проводит невролог, позже её осуществляет детский психиатр. Диагностика требуется для того, чтобы выявить у малыша олигофрению или ЗПР.

- Нейросонография. С помощью УЗИ удастся визуализировать церебральные структуры, делается это при открытом родничке. С помощью данного обследования определяются аномалии головного мозга, опухоли, церебральные кисты, а также внутричерепные гематомы, полученные при травме.

- Электроэнцефалография. На ней можно увидеть биоэлектрическую мозговую активность. Важно убедиться, что ребёнок не страдает эпилепсией.

- Офтальмологический осмотр. Требуется для того, чтобы выявить глазодвигательные расстройства. Понадобится определить остроту зрения, а также обнаружить признаки атрофии зрительного нерва.

Болезнь Литтля понадобится дифференцировать от других разновидностей ДЦП, а также от аномалий в развитии центральной нервной системы. Помимо этого, потребуется убедиться в отсутствии наследственных заболеваний, для этого следует пройти консультацию у генетика. Потребуется дополнительно сдать урину и кровь на анализ, потому как отклонения в показателях говорят о наличии определённых заболеваний.

По результатам всех обследований врач сможет однозначно понять, с какой болезнью приходится иметь дело. Обязательно нужно будет лечить синдром Литтля. Для этого применяются различные методики, конкретная схема терапии подбирается в зависимости от состояния пациента.

Лечение

Для устранения спастической диплегии человеку потребуется принимать медикаменты. Они нужны для устранения негативных симптомов и для предотвращения осложнений. Пациенту могут назначить миорелаксанты для уменьшения мышечной спастики. Используются сосудистые средства с целью нормализации церебрального кровообращения. Ноотропные препараты нужны для того, чтобы активировать когнитивные функции. Нейрометаболиты нормализуют работу центральной нервной системы.

Дополнительно ребёнку с синдромом Литтля потребуется выполнять лечебные упражнения и ходить на массаж. В этом случае удастся расслабить мускулатуру и увеличить объём движений. Коррекция речевых нарушений осуществляется с логопедом. Дополнительно может потребоваться устранение расстройств психического характера.

Спастическая диплегия тяжело лечится, только четверть пациентов может самостоятельно передвигаться. В тяжёлых случаях человек будет нуждаться в постоянном уходе, потому как самостоятельно не будет справляться. В любой ситуации спастическая диплегия требует лечения и реабилитации, потому как только так можно улучшить самочувствие пациента.

nevrology.net

1. Спастическая диплегия.

Для осуществления движений необходимо, чтобы импульс из двигательной области коры головного мозга был беспрепятственно проведен к мышце. При спастической диплегии повреждение двигательной зоны коры головного мозга или основного двигательного (пирамидного) пути нарушает проведение импульса преимущественно к нижним конечностям, которые оказываются парализованными. Таким образом, паралич, или плегия, – это отсутствие движения в мышце или группе мышц в результате «поломки» в двигательном рефлекторном пути. Частичная утрата двигательных функций (ограничение силы, объема, амплитуды движения) называется парезом. При спастической диплегии повреждается центральный двигательный нейрон и развивается центральный паралич или парез.

Спастическая диплегия характеризуется двигательными нарушениями в верхних и нижних конечностях, причем ноги поражены сильнее, чем руки. Степень поражения рук может быть различной — от выраженных ограничений в объеме и силе движений и до легкой моторной неловкости, которая проявляется лишь при выполнении тонких дифференцированных движений (письмо, составление мозаики, трудовые операции и др.). Часто нарушения моторики рук столь незначительны, что спастическая диплегия определяется как «спастический паралич конечностей, чаще нижних, реже верхних и нижних», т.е. при легких нарушениях функций рук на первое место выходит диплегия нижних конечностей Поражение двух парных конечностей, либо верхних, либо нижних, называется диплегией (или параплегией). Однако в некоторых литературных источниках спастическая диплегия характеризуется как

При спастической диплегии основным признаком является повышение мышечного тонуса (спастичность) в нижних конечностях с ограничением объема и силы движений.

Выраженные симптомы спастической диплегии обнаруживаются уже в первые дни жизни ребенка. При купании и пеленании выявляется повышенный тонус мышц, проявляющийся в тугоподвижности, сопротивлении пассивным движениям. Более легкие формы болезни могут выявиться позже, к 5-6 мес. жизни. В этих случаях у детей отмечается вынужденное положение конечностей, при котором бедра повернуты внутрь, колени прижаты друг к другу. Дети начинают ходить с опозданием. Походка их характерна: ступни касаются пола только пальцами, ноги переставляются с большим трудом, часто перекрещиваются. Повышение мышечного тонуса преобладает в приводящих мышцах бедер, в силу чего и наблюдается перекрещивание ног при опоре на пальцы, что нарушает осанку, затрудняет стояние и ходьбу. Обе ноги при попытке встать или лечь приводятся в движение одновременно.

Относительно легкое нарушение двигательных функций рук позволяет пользоваться ими: больной помогает себе при передвижении и во время ходьбы (большинство детей при своевременном комплексном лечении осваивает ходьбу), дает возможность развивать и формировать навыки самообслуживания, трудовые навыки, навыки письма и т.д.

Психика детей чаще не изменена, многие из них могут обучаться в массовой школе. В отдельных случаях возможно снижение интеллекта, однако при рано начатой, систематической работе ЗПР можно успешно преодолеть.

1 Спастическая диплегия – это наиболее часто встречающаяся форма ДЦП (в специальной школе наблюдается у 45—50% учащихся).

Спастическая диплегия иногда описывается как болезнь Литтля. Это касается тех случаев, когда заболевание возникает на фоне Недоношенности. В. Литтл впервые указал на роль родовой травмы в происхождении ДЦП. Он обратил внимание на то, что большая часть детей, у которых после тяжелых родов развился параличконечностей, родились недоношенными и перенесли асфиксию при рождении.

studfile.net

что это такое, симптомы этого вида ДЦП, лечение

Детский церебральный паралич – врожденное неврологическое заболевание. Наиболее распространенная форма ДЦП – спастическая диплегия, которая составляет более 75% из общего числа пациентов с церебральным параличом.

Диплегия — что это такое

Детский церебральный паралич – одна из наиболее распространенных патологий нервной системы у детей.

Спастическая форма ДЦП возникает из-за повреждения прецентральной извилины головного мозга, обеспечивающей двигательную функцию.

Из-за этого нарушается функционирование нервной системы, мышц, суставов, головного мозга и других органов и систем.

Также нарушается проведение нервных импульсов к конечностям, что приводит к двигательным расстройствам.

Повреждение нервной системы может быть следствием родовой травмы, либо возникнуть еще внутриутробно во время беременности.

Зачастую, диагноз устанавливается в течение первых 6 месяцев жизни младенца. Отмечается отставание в физическом развитии: дети долго не могут держать головку, сесть, не ползают. Из-за нарушения иннервации нижних конечностей многие дети не ходят до 3-4 лет, после чего нормальное хождение практически невозможно. Это связано с несимметричным поражением мышц и тетрапарезом.

Наиболее часто встречается спастическая диплегия нижних конечностей – руки при этой патологии страдают менее выражено. При этом выявляется повышенный тонус мышц-сгибателей стоп и отводящих мышц бедра с полностью либо частично сохраненными сухожильными рефлексами.

Часто нарушается речевое развитие. В некоторых случаях ухудшается слух. Повреждение зрительного нерва приводит к ухудшению зрения, косоглазию, слепоте.

Диплегию первым изучил английский врач-акушер Литтль. Он первый описал, что это такое, и какие основные причины ее возникновения. Поэтому диплегию часто называют болезнью Литтля либо синдромом Литтля.

Такой вариант ДЦП самый распространенный и составляет более 75% от общего числа больных. Дети нуждаются в постоянном уходе и медицинском наблюдении. Из-за этого диплегия является не только медицинской проблемой, но и социальной.

Причины

Прецентральная извилина дает начало пирамидным путям, которые отвечают за двигательную функцию нервной системы. Для нормальной работы структуры необходимо достаточное количество кислорода. Это возможно только при условии хорошего кровообращения и поступления необходимого количества кислорода. При повреждении извилины нарушается передача импульса от двигательных ядер к конечностям. В 40% патологический процесс сопровождается повреждением черепно-мозговых нервов.

Основными причинами диплегии являются:

- Недоношенность – преждевременные роды чаще всего приводит к диплегии. Это связано с недоразвитостью нервной системы;

- Внутриутробная гипоксия: курение во время беременности, работа на опасном производстве, анемия у матери и другие повышают риск рождения больного младенца;

- Асфиксия новорожденного – после родов отсутствует самостоятельное дыхание. Это происходит при перенесенной внутриутробной инфекции, попадания околоплодных вод в дыхательные пути, патологии плода;

- Родовая травма – может возникнуть из-за осложненных родов, узкого таза у матери, слабой родовой деятельности, при рождении крупного плода. Применение вспомогательных инструментов может привести к родовой травме новорожденного.

Важно! У беременных с патологиями и вредными привычками повышен риск рождения младенца с ДЦП. Они нуждаются в постоянном медицинском наблюдении для снижения риска.

Классификация

В зависимости от повреждений и клинической картины, диплегию классифицируют по степени тяжести. Выделяют три степени болезни Литтля:

- Легкая – ребенок до 6 месяцев растет и развивается нормально. После обнаруживается спастический парез ног. В дальнейшем ребенок может самостоятельно ходить без применения вспомогательных средств;

- Средняя – часто сопровождается умеренным поражением психики. Ребенок передвигается только с костылями из-за спастики. Возможна нормальная адаптация в социуме;

- Тяжелая – выявляется в первые дни жизни. Более выражено страдают нижние конечности, в которых отмечается выраженный тетрапарез. В большинстве случаев адаптировать ребенка в обществе не удается.

Симптомы

Из-за физиологических особенностей детей раннего возраста часто симптомы спастической диплегии выявляют не ранее, чем через 6 месяцев после рождения. Это связано с тем, что в норме у детей до 4 месяцев может сохраняться гипертонус мускулатуры, который нужен для нормального состояния плода в утробе матери. Это не позволят обнаружить спастический церебральный паралич, так как их проявления одинаковы.

Основной симптом диплегии – сохранение мышечного гипертонуса у детей старше полугода. Это может свидетельствовать о диплегической форме ДЦП, проявляющейся спастическим тетрапарезом и вялым параличом.

Для людей с диплегией характерна типичная походка: колени трутся друг об друга, ноги приведены и разогнуты, ходят на носочках. Руки практически не страдают и нормально функционируют.

В зависимости от степени повреждений у детей выявляются следующие симптомы и проявления:

- Легкая стадия – до 6 месяцев ребенок растет и развивается нормально. Сохраняющийся повышенный тонус ног и рук является основной жалобой, с которой родители обращаются к врачу. Младенец не контролирует свои движения, руки и ноги слегка согнуты, разогнуть их сложно из-за тонуса. Ребенок поздно садится и ползет. Ходить начинает к 3-4 годам. Несмотря на трудности при ходьбе возможно самостоятельное хождение без специального оборудования;

- Средняя – диплегия более выражена, что позволяет обнаружить ее раньше. Новорожденный плохо набирает вес, отстает в физическом развитии, плохо ест и беспокойно спит;

- Тяжелая – ноги и руки младенца сильно сжаты и при пассивном разгибании их разогнуть не удается. Часто выявляется ЗРР. У многих выявляется нарушения интеллекта.

У взрослых основные симптомы спастического ДЦП – гипертонус и тетрапарез. Многие из них могут ходить только с костылями либо тростью. Реже они передвигаются на инвалидной коляске.

Позы при спастической диплегии

Позы при спастической диплегииМышечная дисфункция может осложняться контрактурами и проблемами с суставами и позвоночником. Пациенту не удается полностью разогнуть суставы, в особенности нижних конечностей: голеностопные, колени, реже тазобедренные.

При поражении черепно-мозговых нервов могут быть проблемы с другими органами и системами. Так при повреждении глазного нерва с раннего возраста начинает ухудшаться зрение, возникает косоглазие. Родители обращают внимание, что ребенок длительное время не может распознавать предметы, долго не запоминает окружающих его людей. Это свидетельствует о плохом зрении. Также возможно поражение слухового нерва, из-за чего ухудшается слух. Лицевой парез возникает при повреждении лицевого либо тройничного нерва. В таком случае нарушается мимика: амимия, гипомимия, асимметричность лица, сглаживается носогубная складка, язык отклоняется в сторону.

У 25% больных нарушается умственное развитие, приводя к олигофрении. Это проявляется нарушением психического состояния. Они тяжело усваивают и запоминают новую информацию, им тяжело играть в коллективные игры, которые требуют выполнения правил. У большинства выявляется ЗРР и ЗПР.

Диагностика

Диагностированием спастической диплегии занимается детский невропатолог. Он учитывает результаты лабораторно-инструментальных исследований, заключения узких специалистов, анамнез беременности и родов, клиническую картину.

Диагностические мероприятия:

- Неврологический осмотр – специалист проверяет сухожильные рефлексы для подтверждения гипертонуса. Особое внимание уделяют коленному и ахиловому рефлексу. С помощью специального оборудования выявляет нарушения кожной чувствительности;

- Электроэнцефалограмма – проводится для изучения биоэлектрической активности ГМ. Необходима для дифференциации спастической диплении с эпилепсией;

- Электронейромиография – позволяет выявить либо опровергнуть другие нервно-мышечные заболевания;

- МРТ – самый точный метод диагностики головного мозга, позволяющий выявить любые нарушения в его структуре с точным определением локализации.

Справка. До закрытия родничка доступный и информативный способ обследования ГМ – это нейросонография. Абсолютно безопасный метод, который проводится в течение нескольких минут, позволяет выявить структурные изменения, новообразования и другие заболевания ЦНС.

Дополнительно требуется консультирование у офтальмолога, который определяет снижение остроты зрения и обследует глазное дно с помощью офтальмоскопии.

ЛОР проводит аудиометрию для выявления снижения слуха.

Психическое обследование проводит невролог в раннем возрасте, и психолог у детей дошкольного и школьного возраста. Их задачей является выявления ЗРР и ЗПР, определения степени умственной отсталости.

Многие симптомы болезни Литтля, в том числе и спастический парапарез, часто могут выявляться при других типах ДЦП, генетических мутациях, наследственных и дегенеративных состояниях нервной системы, дисметаболических нарушениях. Так как лечение таких состояний существенно отличается между собой, важным является точно определить диагноз.

Лечение

Болезнь Литтла, как и другие формы ДЦП – это неизлечимое заболевание. Этиологической терапии, которая полностью устранила бы дефект, не существует. Основной задачей врачей и родителей является улучшение общего состояния ребенка, предотвращение осложнений и адаптация его в социуме. Для этого применяют различные методы: консервативная терапия, физиолечение, лечебная гимнастика. Наиболее эффективно комбинирование разных методов.

Консервативная терапия

Медикаменты улучшают трофику нервной ткани, обеспечивают достаточное кровообращение, расслабляют спазмированные мышцы. Для этого применяют следующие препараты:

- Нейрометаболиты – питают головной мозг полезными компонентами, насыщают кислородом, улучшая его работоспособность;

- Миорелаксанты – снимают мышечный спазм;

- Сосудистые медикаметы – расширяют сосуды, улучшая кровообращение и трофику тканей;

- Ноотропы – показаны для улучшения когнитивных способностей. Улучшают работоспособность мозга;

- Ботулотоксин – необходим для профилактики контрактур.

Важно! Только врач после тщательного обследования может назначить медикаментозное лечение. Применение лекарств без назначения врача может привести к ухудшению здоровья.

Физиотерапия

Применение физиотерапевтических процедур существенно снижает проявления диплегии. Для достижения максимального результата рекомендуется регулярно проходить лечение в специализированных учреждениях. Зачастую назначают следующие процедуры:

- Массаж – помогает расслабить и укрепить мускулатуру, улучшает кровообращение, предотвращает контрактуры. Также он благоприятно сказывается на психике;

- Электротерапия – особенно показана в 1-2 года пациента. Уменьшает прохождение патологических импульсов от головного мозга к мышце. Расслабляет мышечный спазм;

- Грязелечение – предотвращает контрактуры, снижает артралгии и суставные осложнения, уменьшает мышечный спазм;

- Ультразвуковая терапия – устраняет контрактуры;

- Магнитотерапия – расслабляет и успокаивает мускулатуру.

В день допустимо прохождение двух физиопроцедур.

Лечебная физкультура

Рекомендуется как можно раньше начать занятия ЛФК. Специальные упражнения помогают предотвратить развитие контрактур, укрепляют мышцы, помогают сохранить подвижность суставов. Грамотно подобранный комплекс упражнений позволит сохранить активность ребенка, поможет ему раньше научиться самостоятельно ходить. При более легком течение диплегии физкультура позволяет адаптироваться в социуме и стать более самостоятельным.

Лучше всего на организм действует плаванье. Упражнения в воде не нагружают суставы, благоприятно воздействуют на нервную систему, активируя работу ЦНС, при этом действуя успокаивающее на психику.

При задержке развития речи показаны занятия с логопедом. Нарушения психики корректируют с психологом либо психиатром.

Важно обеспечить больного необходимым оборудованием для свободного и безопасного передвижения. Для этого используют различные приспособления для ходьбы: костыли, трости, ходунки. В тяжелых случаях передвижение человека возможно только в инвалидной коляске.

В зависимости от состояния пациента следует обеспечить его комфортом и безопасностью в домашних условиях. Из-за спастики мышц при данной форме ДЦП повышен риск падений и травмирований. Чтобы это исключить родным следует обеспечить жилое помещение вспомогательными приспособлениями: перилами, ручками в ванной комнате, силиконовыми ковриками против скольжения, и прочее.

При задержке психического развития пациенты нуждаются в постоянном наблюдении и уходе. Важно, чтобы все опасные предметы были недоступны для них.

В некоторых случаях родные не могут обеспечить полноценный уход ребенку. Тогда возможно прохождение лечения в специализированных учреждениях: интернатах, санаториях.

Прогноз

Прогноз на выздоровление не благоприятный. Болезнь Литтля — это неизлечимый диагноз, лечение которого еще не изобретено. При условии выполнения всех рекомендаций врача больные могут прожить до старческого возраста. Из-за стойких дефектов они не могут вести полноценный образ жизни, нуждаются в помощи и уходе. При выборе профессии также учитываются особенности здоровья. В тяжелых случаях человек не может работать и нуждается в круглосуточном уходе. При легком течении и нормальном психическом состоянии возможно ведение полноценного образа жизни, при условии регулярного прохождения профилактического лечения.

Осложнения

Осложнения в первую очередь касаются опорно-двигательного аппарата. Чаще всего образовываются контрактуры, возникают деструктивные заболевания суставов: артрозы. Гипертонус мышц часто приводит к атрофии мускулатуры. При сильной хромоте повышен риск падений, которые могут стать причиной тяжелых травм.

Что нужно запомнить?

- Спастическая диплегия – это наиболее распространенный вариант ДЦП;

- Основные причины возникновения диплегии – это родовые травмы, гипоксия плода, патологии беременности;

- Диплегию классифицируют на легкую, среднюю и тяжелую стадии тяжести;

- Диплегия характеризируется мышечным гипертонусом, наиболее выраженным в нижних конечностях;

- Диагноз устанавливается на основании данных неврологического осмотра и обследования ГМ;

- Терапия направлена на предупреждение прогрессирования нарушений;

- Прогноз на выздоровление не благоприятный;

- Патология осложняется контрактурами, патологиями суставов, атрофией мышц.

Литература

- Бадалян Л.0., Журба Л.Т. Детские церебральные параличи. — Киев: 1988. — 245 с.

- Семенова К.А. Вопросы патогенеза детского церебрального паралича. //Журн. невропатол. и психиатр. — 1980. — №. 10. -С.1445- 1450.

- Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Вопросы классификации детских церебральных параличей / / Журнал невропатологии и психиатрии. — 1987.- № 10. — С. 1445-1448.

- Hagberg В., Hagberg G., Olow 1. //Acta.Paediatr. — 1993. — Vol.82. — P. 387-393. (30)

doktor-ok.com

Спастическая диплегия, ДЦП: причины, симптомы, лечение

Под термином «спастическая диплегия» понимается наиболее часто диагностируемая форма детского церебрального паралича. Другое название патологии — болезнь Литтля. Для недуга характерен спастический тетрапарез, который наиболее выражен в нижних конечностях. Кроме того, у больных выявляются нарушения в работе черепно-мозговых нервов, расстройства речи. В единичных случаях диагностируется легкая умственная отсталость. Прогноз при спастической диплегии ДЦП напрямую зависит от степени тяжести заболевания и от того, насколько ответственно пациент следует врачебным рекомендациям.

Патогенез

ДЦП — это заболевание одновременно и монопатогенетического, и полиэтиологического характера. Запуск развития патологического процесса происходит при воздействии на головной мозг ребенка различного рода неблагоприятных факторов. Первые признаки детского церебрального паралича могут появиться и в период внутриутробного развития, и во время родоразрешения, и в первые недели жизни. Для недуга характерно непрогрессирующее течение. Клинические проявления заболевания обусловлены двигательными, психическими и речевыми нарушениями.

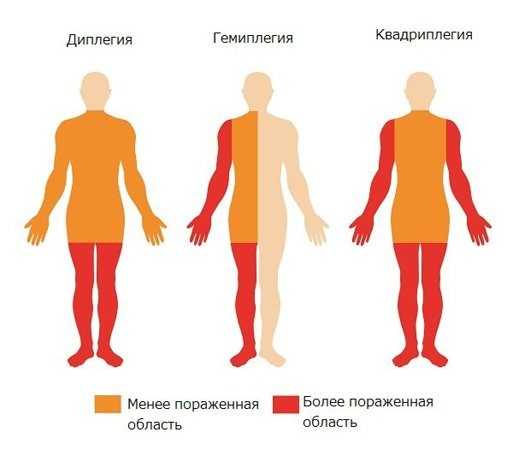

Формы ДЦП:

- Спастическая диплегия. Для нее характерно поражение нижних конечностей, руки остаются координируемыми и достаточно активными. В большинстве случаев интеллект не затронут, ребенок легкообучаем. В Международной классификации болезней (МКБ-10) спастической диплегии ДЦП присвоен код G80.1.

- Двойная гемиплегия. Поражены и верхние, и нижние конечности. Для данной формы также характерно наличие речевых расстройств, атрофии зрительных нервов, ригидности мышечной ткани. Это самая тяжелая форма ДЦП. Код в МКБ — G80.2.

- Гемиплегия. Поражается одна сторона тела. У детей выявляются отклонения в интеллектуальном и психическом развитии. Для данной формы характерно периодическое возникновении приступов эпилепсии. Код в МКБ — G80.2.

- Дискинетический вид. Характерные для данной формы признаки: неправильная постановка нижних конечностей, непроизвольные подергивания ног, судороги, нарушения речи. Интеллект практически не затрагивается, как и в случае со спастической диплегией ДЦП. Код МКБ-10 — G80.3.

- Атаксическая форма. Для нее характерен пониженный тонус мышечной ткани, выраженные сухожильные рефлексы, нарушение речи, полное отсутствие координации движений, отставание в интеллектуальной сфере. Нередко диагностируется олигофрения. G80.4 — код по МКБ-10.

Спастическая диплегия ДЦП — это патология, при которой человек может быть социально адаптирован. Больной легко воспринимает информацию и контактирует с другими людьми. Однако в тяжелых случаях он не может обслужить себя в быту.

Этиология

Спастическая диплегия ДЦП может возникнуть под воздействием множества провоцирующих факторов. Основные причины развития заболевания:

- Недоношенность. Является следствием преждевременного начала процесса родоразрешения. Это происходит при фетоплацентарной недостаточности, отслойке плаценты, резус-конфликте матери и плода. Причинами преждевременных родов могут являться и заболевания, от которых страдает беременная женщина. К ним относятся: сахарный диабет, дисфункция почек, порок сердца. Провоцирующим фактором также является гестоз.

- Родовые травмы. Осложненный процесс появления ребенка на свет является самой распространенной причиной развития спастической диплегии ДЦП. Травмы могут быть получены при стремительных родах, узких путях прохождения, тазовом предлежании плода.

- Асфиксия у новорожденного ребенка. В некоторых случаях после появления на свет малыши не могут дышать самостоятельно. Причины асфиксии: попадание в дыхательные пути околоплодных вод, аномалии развития ребенка во внутриутробном периоде, инфекционные заболевания, иммунологическая несовместимость матери и малыша, пневмопатия.

- Генетическая предрасположенность. У страдающих от недуга людей в большинстве случаев рождаются дети со спастической диплегией ДЦП.

- Гипоксия или ишемия плода в период внутриутробного развития. При недостатке кислорода и нарушении кровообращения происходит поражение головного мозга ребенка. Чаще всего следствием является развитие тяжелых форм ДЦП.

- Инфекционные поражения опорно-двигательного аппарата.

- Физическое воздействие на плод. Фактором риска является проведение рентгенологического или радионуклидного исследований в гестационный период.

Кроме того, немаловажное значение имеет образ жизни беременной женщины. Риск развития патологии значительно увеличивается, если будущая мама увлекается табакокурением, употреблением спиртосодержащих напитков и наркотических веществ, а также если ее повседневная деятельность связана с постоянным контактированием с вредными соединениями.

Клинические проявления

Типичным симптомом спастической диплегии ДЦП является тетрапарез, при этом наблюдается поражение преимущественно нижних конечностей. Мышечный гипертонус является необходимым состоянием в период внутриутробного развития плода. Вскоре после рождения малыша на свет его интенсивность начинает ослабевать. Как правило, полностью мышечный гипертонус исчезает максимум к полугоду. При наличии спастической диплегии он не ослабевает.

Состояние гипертонуса наиболее заметно в области мышц-сгибателей стоп. В результате формируется специфическое положение ног. У больного ребенка колени соединены, бедра повернуты внутрь, а голени прижаты друг к другу или скрещены.

Иные клинические проявления:

- Отставание от сверстников в физическом развитии. Свои первые шаги больные дети начинают делать только в 3-4 года.

- Специфическая походка на носках с разогнутыми ногами. При этом нижние конечности трутся друг о друга в области голеней.

- В мышцах рук тонус, как правило, нормальный. Иногда он незначительно повышен.

- Глазодвигательные нарушения.

- Нарушение зрения.

- Косоглазие.

- Тугоухость.

- Сглаженность складок в носогубной зоне.

- Неправильное расположение языка, он отклонен от средней линии.

- Псевдобульбарный паралич.

- У 75% больных выявляется задержка речевого развития.

- Сенсорные функции сохранены.

- Непроизвольные движения верхних конечностей.

- У каждого 5-го пациента выявляется олигофрения.

Диагноз «спастическая диплегия ДЦП» детям в возрасте до 12 месяцев ставится при наличии следующих симптомов:

- Ребенок не может самостоятельно поднять голову и удерживать ее в таком положении.

- Малыш не в состоянии перевернуться без посторонней помощи.

- Новорожденного совсем не интересуют игрушки или любые другие яркие предметы.

- Ребенок не может самостоятельно сидеть.

- Малыш не предпринимает никаких попыток, чтобы переместиться с одного места в другое. У него отсутствует желание ползать.

- Ребенок не может стоять на ногах.

- Малыш не задействует пораженную конечность.

У детей постарше родители могут заметить неконтролируемые сокращения мышечной ткани. Кроме того, у малышей вялые движения сменяются резкими и наоборот.

Степени тяжести

Существует несколько вариантов развития заболевания. Они описаны в таблице ниже.

| Степени тяжести патологии | Характерные клинические проявления |

| Легкая | В первые 6 месяцев здоровье ребенка не подвергается сомнениям. Он развивается нормально. При легкой степени спастической диплегии ДЦП через некоторое время появляются признаки пареза нижних конечностей. При этом ребенок в состоянии передвигаться самостоятельно и не прибегать к помощи третьих лиц. Как умственное, так и психическое развитие соответствуют всем нормам. |

| Средняя | Для данной степени характерна выраженная спастика в нижних конечностях. Человек не может самостоятельно передвигаться. Во время ходьбы он вынужден использовать костыли, трости или иные подручные средства. Незначительные изменения происходят в когнитивной сфере. Социальная адаптация возможна. |

| Тяжелая | Характерные признаки ярко выражены сразу после появления ребенка на свет. У малыша выявляется тетрапарез с преимущественным поражением нижних конечностей. В дальнейшем ребенок не может передвигаться самостоятельно. Социальная адаптация также нарушена. |

При возникновении любого тревожного признака необходимо обратиться к врачу. Игнорирование симптомов приводит тому, что любая нагрузка на позвоночный столб распределяется по нему неравномерно. Это, в свою очередь, является пусковым фактором развития всевозможных осложнений.

Диагностика

Лечением спастической диплегии ДЦП занимается невролог. Именно к нему и нужно обращаться при возникновении первых тревожных симптомов. На основании данных анамнеза и физикального осмотра специалист оформляет направление на комплексное обследование, включающее:

- Осмотр офтальмолога.

- Консультацию ЛОР-врача.

- Электроэнцефалографию.

- Электронейромиографию.

- Нейросонографию.

- УЗИ или МРТ головного мозга. Ультразвуковое исследование показано при открытом родничке. В остальных случаях проводится МРТ.

Все полученные данные отображаются в медицинской карте пациента. Врач заносит в нее не только результаты исследований, но и предполагаемый диагноз с кодом МКБ-10.

Спастическую диплегию ДЦП необходимо дифференцировать от иных форм детского церебрального паралича, патологий центральной нервной системы, а также от других недугов, обусловленных наследственной предрасположенностью. Врач может также оформить направление на консультацию к генетику.

Медикаментозное лечение

В настоящее время не разработано специфической этиопатогенетической терапии недуга. Лечение патологии подразумевает только прием препаратов и прохождение курса реабилитации.

Классическая схема медикаментозной терапии представлена в таблице ниже.

| Группа препаратов | Воздействие на организм | Примеры средств |

| Сосудистые средства | Активные компоненты способствуют значительному улучшению церебрального кровообращения. Кроме того, нормализуется процесс поступления питательных компонентов в ткани головного мозга. | «Циннаризин» |

| Нейрометаболиты | Назначаются с целью улучшения функционирования центральной нервной системы. | «Глицин», «Тиамин», «Пиридоксин» |

| Миорелаксанты | Активные компоненты способствуют уменьшению степени выраженности мышечной спастики. | «Баклофен» |

| Ноотропные препараты | На фоне приема происходит активизация когнитивных функций. | «Пирацетам» |

| Ботулотоксин | Данное средство вводится внутримышечно. Препараты ботулотоксина назначаются с целью купирования спастического напряжения, благодаря чему значительно уменьшается риск формирования мышечных контрактур. |

Задачей медикаментозного лечения является предупреждение развития всевозможных осложнений.

Реабилитационная терапия

Назначается абсолютно всем пациентам. Проведение реабилитационных мероприятий направлено на улучшение социальной адаптации. Кроме того, терапия подразумевает обучение пациентов навыкам самообслуживания.

Реабилитационное лечение включает следующие пункты:

- ЛФК. Занятия могут проводиться как в домашней обстановке, так и в кабинете врача. Комплекс упражнений разрабатывается исключительно неврологом. Специалист при его составлении учитывает все индивидуальные особенности здоровья пациента. ЛФК при спастической диплегии ДЦП способствует сохранению объема движений. Кроме того, лечебная физкультура — отличная профилактика развития осложнений.

- Массаж. Способствует улучшению процесса кровообращения в пораженных мышцах. Кроме того, на фоне лечения происходит расслабление мускулатуры.

- Коррекцию речи. Подразумевает индивидуальные занятия с логопедом.

При наличии признаков олигофрении дополнительно проводятся консультации с психологом. Специалист чаще всего корректирует нарушения с помощью игровой терапии.

Возможные осложнения

Течение детского церебрального паралича нередко приводит к возникновению негативных последствий.

Наиболее часто диагностируются следующие осложнения:

- Нарушение функционирования опорно-двигательного аппарата.

- Эпилепсия.

- Выраженные когнитивные нарушения.

- Ухудшение слуха и зрения.

Чтобы не допустить развития осложнений, необходимо строго соблюдать все предписания лечащего врача.

Прогноз

Исход заболевания напрямую зависит от своевременности обращения к неврологу. При отсутствии лечения поднять ребенка на ноги практически невозможно. Согласно статистике, только 20% пациентов могут передвигаться самостоятельно. Остальные же прикованы к постели.

При своевременном выявлении и лечении недуга социальная адаптация возможна.

В заключение

Спастическая диплегия является самой распространенной формой детского церебрального паралича. В медицинской литературе она нередко упоминается как «болезнь Литтля». Для заболевания характерно поражение преимущественно нижних конечностей. В МКБ спастической диплегии ДЦП присвоен код G80.1.

fb.ru

Спастическая диплегия в МКБ 10. Диагностика ДЦП, лечение, симптомы, причины.

Спастическая диплегия в МКБ 10

В Международной классификации болезней 10 пересмотра у синдрома следующие характеристики:

- Класс VI — заболевания нервной системы.

- Раздел — Церебральный паралич и остальные паралитические синдромы.

- Код — G80.1.

Клиническая картина

Спастическую диплегию обнаруживают у детей до 6 месяцев. Развитие двигательного аппарата у больных отстает, они учатся ходить к 3-4 годам. При попытке встать на пол ноги перекрещиваются и ребенок опирается на переднюю часть стопы. При попытке ходьбы с помощью другого человека больной делает «танцующие» движения, тело поворачивается к ведущей ноге, колени трутся друг о друга. Часто наблюдается асимметричный парез. Ребенку с таким заболеванием не нравится общаться со здоровыми людьми, им лучше в компании детей с подобными диагнозами.

Также у болезни следующие признаки:

- тетрапарез — дисфункция конечностей;

- гипертонус;

- мышечная спастичность ног;

- задержка психического, умственного и речевого развития;

- паралич;

- нарушения произношения;

- нарушения слуха;

- косоглазие, ухудшение зрения;

- лицевой парез.

Умственное развитие нарушено меньше, чем при других видах ДЦП. Олигофрения диагностируется в 20-25% случаев, по выраженности не двигается дальше дебильности.

Классификация заболевания

По степени проявления симптомов различают следующие степени спастической диплегии:

- легкая — в первые 6 месяцев ребенок нормально развивается, затем появляется спастический парез ног. Больной самостоятельно передвигается, умственное и психическое развитие не отстает;

- средней тяжести — из-за спастичности ног ребенок передвигается с костылями, возможна адаптация в обществе;

- тяжелая — с первых дней жизни. У ребенка выраженный тетрапарез, больше повреждены ноги. Он не передвигается самостоятельно, адаптация в обществе нарушена.

Причины развития диплегии

В неврологии выделяют 3 основных фактора появления болезни:

- Недоношенность. Ранние роды происходят из-за резус-конфликта матери и плода, ранней отслойки плаценты, болезни матки и вызывают повреждения мозга при внутриутробном развитии.

- Травма во время родов. Осложненные роды происходят из-за внутриутробной патологии или врачебной ошибки.

- Гипоксия или асфиксия. Недостаток кислорода во время родов или при внутриутробном развитии приводит к повреждениям мозга.

Диагностика

Для диагностики выполняют неврологический и офтальмологический осмотр. Назначают ЭЭГ, МРТ, ЭНМГ и нейросонографию. Синдром дифференцируют от других степеней ДЦП, поражений ЦНС и наследственных заболеваний.

Лечение спастической диплегии

Специфической терапии нет. Нужен комплекс медикаментозного лечения и реабилитации. Цель — предупреждение осложнений, адаптация к условиям жизни. Назначают сосудистые препараты, нейрометаболиты, миорелаксанты, ноотропы и ботулотоксин.

Реабилитационная терапия включает:

- ЛФК — ежедневно проводится врачом или родителями;

- массаж — улучшает мышечное кровоснабжение, расслабляет мускулатуру;

- занятия с логопедом — коррекция дизартрии и логопедический массаж;

- психокоррекция — при олигофрении.

Прогноз

Четверть страдающих спастической диплегией самостоятельно ходят, половина передвигается с костылями или палочками. В случае выраженного тетрапареза человек перемещается в инвалидном кресле. Если нет умственной отсталости и сильных изменений мышц рук, то больные социально адаптированы. При тяжелой степени пациенту нужен постоянный уход. Регулярная и правильная реабилитационная терапия в комплексе с курсовым приемом лекарств улучшают прогноз.

Реабилитационный центр «Сакура»

Мы специализируемся на лечении детского церебрального паралича. Применяем традиционную терапию в комплексе с прогрессивными методиками. Работаем над восстановлением утраченных навыков и прививаем новые, которых у ребенка не было. Помогаем адаптироваться к обществу и условиям жизни.

Чтобы записаться на реабилитационный курс, отправьте на наш email [email protected] историю болезни и рассказ своими словами о состоянии ребенка. После этого мы выставим счет с перечнем процедур. Если у вас остались вопросы, позвоните по контактному телефону.

«Сакура» принимает пациентов из всех регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Уфы, Казани и других.

sakuramed.ru

Дети с ДЦП

ДЕТИ С ДЦП

Детский церебральный паралич – тяжелое заболевание нервной системы, возникающее в следствие органического поражения центральной нервной системы по влиянием различных неблагоприятных факторов, воздействующих в пренатальный и натальный периоды, а также на первом году жизни, и ведет к тяжелым моторным и психическим расстройствам.

Ведущими этиологическими факторами влияющими на возникновение ДЦП являются: асфиксия плода, родовая травма, гемолитическая болезнь (несовместимость крови матери и плода по резус-фактору), инфекционные заболевания матнри в период беременности.

Особенности двигательного развития детей с церебральным параличом

У детей с церебральным параличом задержано и нарушено формирование всех двигательных функций: с трудом и опозданием формируются функция удержания головы, навыки сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. Темпы двигательного развития при ДЦП широко варьируются. В силу двигательных нарушений у детей с церебральным параличом статические и локомоторные функции не могут развиваться спонтанно или развиваются неправильно. Двигательные нарушения, в свою очередь, оказывают неблагоприятное влияние на формирование психических функций и речи.

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. Важнейшими из них являются следующие.

Нарушения мышечного тонуса.

При ДЦП отмечаются различные нарушения мышечного тонуса (по типу спастичности, ригидности, гипотонии, дистонии).

Часто у детей с церебральным параличом наблюдается повышение мышечного тонуса — спастичностъ. Мышцы в этом случае напряжены, что связано с поражением пирамидной системы. Для ДЦП является характерным нарастание мышечного тонуса при попытках произвести то или иное движение (особенно при вертикальном положении тела).

При ригидности мышцы напряжены, находятся в состоянии тетануса (максимального повышения мышечного тонуса). Ригидность — напряжение тонуса мышц-антагонистов и агонистов, при котором нарушается плавность и слаженность мышечного взаимодействия. Это происходит при тяжелом поражении экстрапирамидной (подкорковой) системы. Нарушение мышечного тонуса по типу ригидности отмечается при двойной гемиплегии.

При гипотонии (низкий мышечный тонус) мышцы конечностей и туловища дряблые, вялые, слабые. Объем пассивных движений значительно больше нормального. Понижение тонуса мышц во многом связано с недостаточной функцией мозжечка и вестибулярного анализатора. При нарушении регуляции мышечного тонуса со стороны подкорковых структур возникает дистония — меняющийся характер мышечного тонуса. Мышечный тонус в этом случае отличается непостоянством. В покое мышцы расслаблены, при попытках к движению тонус резко нарастает. В результате этого движение может оказаться невозможным. Дистония наблюдается при гиперкинетической форме церебрального паралича.

При смешанных формах церебрального паралича может отмечаться сочетание различных вариантов нарушений мышечного тонуса. Характер этого сочетания может меняться с возрастом

Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи).

В зависимости от тяжести поражения мозга может наблюдаться полное или частичное отсутствие тех или иных движений. Полное отсутствие произвольных движений, обусловленное поражением двигательных зон коры головного мозга и проводящих двигательных (пирамидных) путей головного мозга, называется центральным параличом, а ограничение объема движений — центральным парезом. Ограничение объема произвольных движений обычно сочетается со снижением мышечной силы

Наличие насильственных движений.

Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые могут проявляться в виде гиперкинезов и тремора.

Гиперкинезы — непроизвольные насильственные движения, обусловленные переменным тонусом мышц, с наличием неестественных поз и незаконченных двигательных актов. Они могут наблюдаться в покое и усиливаться при попытках произвести движения, во время волнения. Гиперкинезы всегда затрудняют осуществление произвольного двигательного акта, а порой делают его невозможным. Насильственные движения могут быть выражены в мышцах артикуляционного аппарата, шеи, головы, различных отделов конечностей. Гиперкинезы характерны для гиперкинетической формы ДЦП и гиперкинетического синдрома, который может осложнять все формы заболевания. Тип гиперкинеза зависит от локализации поражения в экстрапирамидной системе. Клинически отмечаются гиперкинезы хореического (хореиформного), атетоидного и смешанного хореоатетоидного характера.

Хореический (хореиформный) гиперкинез характеризуется непроизвольными быстрыми, размашистыми, неритмичными движениями, возникающими в разных частях тела.

Атетоидный гиперкинез характеризуется медленными, вычурными, червеобразными движениями с переразгибанием пальцев. Эти гиперкинезы захватывают преимущественно дистальные отделы конечностей (расположенные дальше от средней линии тела), чаще пальцы рук, иногда проявляются и в пальцах ног, реже — в мышцах языка. Сочетание атетоидных движений с хореиформными называется хореоатетозом. Наиболее тяжелой формой является двойной атетоз, при котором отмечается выраженный атетоидный гиперкинез мышц лица и конечностей с двух сторон. При двойном атетозе наблюдаются наиболее выраженные нарушения манипулятивнои деятельности и речи.

Тремор — дрожание конечностей (особенно пальцев рук и языка). Тремор проявляется при целенаправленных движениях (например, при письме). В конце целенаправленного движения тремор усиливается, например при приближении пальца к носу при закрытых глазах (пальце-носовая проба по выявлению тремора). Тремор характерен для поражения мозжечковой системы. Наблюдается при атонически-астатической форме ДЦП и при других формах, осложненных атактическим (мозжечковым) синдромом.

Нарушения равновесия и координации движений. Несформированность реакций равновесия и координации — атаксия проявляется как в статике, так и в локомоции. Наблюдается туловищная атаксия в виде неустойчивости при сидении, стоянии и ходьбе. В тяжелых случаях ребенок не может сидеть или стоять без поддержки. Недостаточность реакций равновесия и координации характерна для атонически-астатической формы ДЦП, когда поражена мозжечковая система.

Нарушение ощущений движений.

Овладение двигательными функциями тесно связано с ощущением движений (кинестезии). Эти нарушения резко затрудняют выработку тех условнорефлекторных связей, на основе которых формируется чувство положения собственного тела, позы в пространстве. У детей с церебральным параличом бывает ослаблено чувство позы; у некоторых искажено восприятие направления движения (например, движение пальцев рук по прямой может ощущаться ими как движение по окружности или в сторону). Нарушения ощущений движений особенно выражены при гиперкинетической и атонически-астатической формах ДЦП.

Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (статокинетических) рефлексов.

Стато-кинетические рефлексы (установочный лабиринтный рефлекс с головы на шею, рефлекс Ландау, установочный цепной шейный асимметричный рефлекс и др.) обеспечивают формирование вертикального положения тела ребенка и произвольной моторики. При недоразвитии этих рефлексов ребенку трудно удерживать в нужном положении голову и туловище. В результате он испытывает трудности в овладении навыками самообслуживания, трудовыми и учебными операциями.

Синкинезии.

Синкинезии — это непроизвольные содружественные движения, сопровождающие выполнение активных произвольных движений. При ДЦП синкинезии возникают вследствие чрезмерной иррадиации возбуждения, что исключает возможность необходимого контроля со стороны центральной нервной системы. У детей с церебральным параличом отмечаются также оральные синкинезии, которые проявляются в том, что при попытках к активным движениям или при их выполнении происходит непроизвольное открывание рта.

Наличие патологических тонических рефлексов.

При ДЦП отмечается запаздывание в угасании врожденных двигательных автоматизмов, к которым и относятся позотонические рефлексы. Патологически усиленные позотонические рефлексы не только нарушают последовательный ход развития двигательных функций, но и являются одной из причин формирования патологических поз, движений, контрактур и деформаций у детей с церебральным параличом.

Среди позотонических рефлексов в оценке структуры дефекта у детей с церебральным параличом важнейшее значение имеют следующие.

Лабиринтный тонический рефлекс (ЛТР) зависит от положения головы в пространстве и проявляется в двух положениях: на спине и на животе. ЛТР у детей с церебральным параличом проявляется в повышении тонуса мышц-разгибателей, когда ребенок лежит на спине, и мышц-сгибателей, когда он лежит на животе.

В положении на животе при выраженности ЛТР у ребенка преобладает поза сгибания: согнуты голова и спина; руки находятся под грудной клеткой в согнутом положении, кисти сжаты в кулаки; ноги также согнуты в тазобедренных и коленных суставах, бедра и голени приведены к животу. Симметричный шейный тонический рефлекс (СШТР) у детей с церебральным параличом проявляется во влиянии движений головы в шейном отделе позвоночника на мышечный тонус конечностей. При сгибании головы (наклон вперед—вниз) повышается тонус мышц-сгибателей верхних и разгибателей нижних конечностей; ребенок наклоняется вперед. При разгибании головы (назад) повышается тонус разгибателей верхних и сгибателей нижних конечностей, ребенок запрокидывается назад. Схема реализации СШТР сохраняется при любом положении тела (лежа на спине, животе, на боку, в положении сидя, стоя). Ребенок не может попеременно сгибать и разгибать ноги, не может изолированно двигать головой, не вызывая патологические синергические (содружественные) движения в конечностях. При усилении СШТР в зону его влияния вовлекаются и мышцы туловища: при сгибании головы возникает сгибание туловища, а при разгибании головы — его разгибание.

Асимметричный шейный тонический рефлекс (АШТР). Этот рефлекс имеет особое значение в структуре нарушений у детей с церебральным параличом, так как он отличается значительной стойкостью и препятствует развитию не только произвольной двигательной активности, но и познавательной деятельности. Этот рефлекс проявляется во влиянии поворота (ротации) головы в сторону на мышечный тонус конечностей. Поворот головы в сторону усиливает тонус разгибателей конечностей на стороне, куда повернуто лицо, и тонус сгибателей с другой стороны, куда повернут затылок. Так, если голова ребенка поворачивается вправо, его правые конечности разгибаются, а левые сгибаются. Ребенок принимает «позу фехтовальщика». Рефлекс больше проявляется в руках. При выраженности АШТР голова и глаза ребенка могут быть фиксированы в одну сторону, что приводит к ограничению его поля зрения и вызывает специфические трудности во время чтения и письма.

Формы детского церебрального паралича

В настоящее время в нашей стране принята классификация детского церебрального паралича К. А. Семеновой (1974 — 1978), которая очень удобна в практической работе врачей, логопедов, педагогов-дефектологов, психологов. Согласно этой классификации выделяют пять форм детского церебрального паралича: спастическая диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма.

Спастическая диплегия. Спастическая диплегия — наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. Ею страдают более 50 % больных церебральным параличом. В литературе ее иногда называют «болезнь Литтля», по имени врача, впервые описавшего ее в середине XIX в. При спастической диплегии поражены и руки, и ноги, причем нижние конечности затронуты в большей степени, чем верхние. Степень поражения рук различна — от выраженных парезов до минимальных нарушений в виде легкой моторной неловкости и нарушений тонких дифференцированных движений пальцев рук. Основным признаком спастической диплегии является повышение мышечного тонуса (спастичность) в конечностях, ограничение силы и объема движений в сочетании с нередуцированными тоническими рефлексами. Повышение мышечного тонуса преобладает в приводящих мышцах бедер, в силу чего наблюдается перекрещивание ног при опоре на пальцы, что нарушает опорность стоп, осанку, затрудняет стояние и ходьбу. При развитии контрактур конечности могут «застывать» в неправильной позе, тогда передвижение и манипуляции становятся невозможными.

Тяжесть речевых, психических и двигательных расстройств варьирует в широких пределах. У 70 — 80% детей со спастической диплегией отмечают нарушения речи в форме спастико-паретической дизартрии, задержки речевого развития, реже — моторной алалии.

Нарушения психики обнаруживаются у большинства детей. Наиболее часто они проявляются в виде задержки психического развития, которая может компенсироваться в дошкольном или младшем школьном возрасте под воздействием занятий по коррекции нарушений познавательной деятельности. Такие дети могут учиться в специальных школах-интернатах для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в средних общеобразовательных школах и на дому (по программе массовой школы или по индивидуальной программе). Часть детей имеют умственную отсталость разной степени тяжести. Эти дети обучаются по программе школы для умственно отсталых детей (школы VIII вида). Спастическая диплегия — прогностически благоприятная форма заболевания в плане преодоления психических и речевых расстройств и менее благоприятная в отношении становления двигательных функций.

Двойная гемиплегия. Это самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет место тотальное поражение мозга, прежде всего его больших полушарий. Двигательные расстройства выражены в равной степени в руках и в ногах, либо руки поражены сильнее, чем ноги. Основные клинические проявления двойной гемиплегии — преобладание ригидности мышц, усиливающейся под влиянием сохраняющихся на протяжении многих лет интенсивных тонических рефлексов. Установочные выпрямительные рефлексы совсем или почти не развиты. Произвольная моторика отсутствует или резко ограничена. Дети не сидят, не стоят, не ходят. Функция рук практически не развивается.

У всех детей отмечаются грубые нарушения речи по типу анартрии, тяжелой спастико-ригидной дизартрии (речь полностью отсутствует либо больной произносит отдельные звуки, слоги или слова). Голосовые реакции скудные, часто недифференцированные. Речь может отсутствовать и в связи с тем, что у большинства детей (90%) отмечается выраженная умственная отсталость. Отсутствие мотивации к деятельности в значительной степени усугубляет тяжелые двигательные расстройства. Часто имеют место судороги (45 — 60%).

Прогноз двигательного, психического и речевого развития неблагоприятный. Самостоятельное передвижение невозможно. Некоторые дети с трудом овладевают навыком сидения, но даже в этом случае тяжелые отклонения в психическом развитии препятствуют их социальной адаптации. В большинстве случаев дети сдвойной гемиплегией не обучаемы. Тяжелый двигательный дефект рук, сниженная мотивация исключают самообслуживание и простую трудовую деятельность. Диагноз «двойная гемиплегия» является основанием направления ребенка в учреждения Министерства социальной защиты в связи с невозможностью социальной адаптации.

Гемипаретическая форма. Эта форма характеризуется повреждением конечностей (руки и ноги) с одной стороны тела. Рука обычно поражается больше, чем нога. Правосторонний гемипарез в связи с поражением левого полушария наблюдается значительно чаще, чем левосторонний. По-видимому, левое полушарие при воздействии вредных факторов страдает в первую очередь как более молодое филогенетически, функции которого наиболее сложны и многообразны. В зависимости от локализации поражения при этой форме могут наблюдаться различные нарушения. При поражении левого полушария часто отмечаются нарушения речи в форме моторной алалии, а также дислексия, дисграфия и нарушение функции счета. Каждое из этих расстройств может быть лишь частичным и проявляться только в трудностях освоения чтения, письма, счета. Поражение височных отделов левого полушария может сопровождаться нарушениями фонематического восприятия. При поражении правого полушария отмечается патология эмоционально-волевой сферы в виде агрессивности, инертности, эмоциональной уплощенности.

Патология речи отмечается у 30—40 % детей, чаще по типу спастико-паретической дизартрии или моторной алалии. Степень интеллектуальных нарушений вариабельна от легкой задержки психического развития до грубого интеллектуального дефекта. Причем снижение интеллекта не всегда коррелирует с тяжестью двигательных нарушений. Прогноз двигательного развития в большинстве случаев благоприятный при своевременно начатом и адекватном лечении. Практически все дети ходят самостоятельно. Возможность самообслуживания зависит от степени поражения руки. Однако даже при выраженном ограничении функции руки, но сохранном интеллекте дети обучаются пользоваться ею. Обучаемость и уровень социальной адаптации детей с гемипаретической формой ДЦП во многом определяются не тяжестью двигательных нарушений, а интеллектуальными возможностями ребенка, своевременностью и полнотой компенсации психических и речевых расстройств.

Гиперкинетическая форма ДЦП. Гиперкинетическая форма ДЦП связана с поражением подкорковых отделов мозга. Двигательные расстройства проявляются в виде непроизвольных насильственных движений — гиперкинезов. Гиперкинезы возникают непроизвольно, усиливаются при движении и волнении, а также при утомлении и при попытках к выполнению любого двигательного акта. В покое гиперкинезы уменьшаются и практически полностью исчезают во время сна. Они могут охватывать мышцы лица, языка, головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

При гиперкинетической форме произвольная моторика развивается с большим трудом. Дети длительное время не могут научиться самостоятельно сидеть, стоять и ходить. Очень поздно (лишь к 2 — 4 годам) начинают держать голову, садиться. Еще более сложно освоить стояние и ходьбу. Чаще всего самостоятельное передвижение становится возможным в 4—7 лет, иногда позже. Походка у детей обычно толчкообразная, асимметричная.

Речевые нарушения наблюдаются почти у всех детей, чаще в форме гиперкинетической дизартрии. У части детей (20 — 25%) имеют место нарушения слуха, особенно часто страдает высокотональный слух; у 10—15% отмечаются судороги.

Психическое развитие нарушается меньше, чем при других формах церебрального паралича, интеллект в большинстве случаев развивается вполне удовлетворительно. Нарушение психического развития по типу умственной отсталости имеет место у 25% детей.

Прогноз развития двигательных функций зависит от тяжести поражения нервной системы, от характера и интенсивности гиперкинезов. Большинство детей обучается самостоятельно ходить, однако произвольные движения, в особенности тонкая моторика, в значительной степени нарушены.

Прогностически это вполне благоприятная форма в отношении обучения и социальной адаптации. Начальное обучение детей часто осуществляется на дому по массовой, реже по вспомогательной программе.

Атонически-астатическая форма ДЦП. При данной форме церебрального паралича имеет место поражение мозжечка, в некоторых случаях сочетающееся с поражением лобных отделов мозга. Со стороны двигательной сферы наблюдаются: низкий мышечный тонус, нарушение равновесия тела в покое и при ходьбе, нарушение ощущения равновесия и координации движений, тремор, гиперметрия (несоразмерность, чрезмерность движений).

У большинства детей отмечаются речевые нарушения в виде задержки речевого развития, атактической дизартрии; может иметь место алалия.

При атонически-астатической форме ДЦП могут быть интеллектуальные нарушения различной степени тяжести. Важную роль в структуре психического дефекта играет основная локализация поражения мозга, от которой зависит степень снижения интеллекта. При поражении только мозжечка дети малоинициативны, у многих проявляется страх падения; задержано формирование навыков чтения и письма. Если поражение мозжечка сочетается с поражением лобных отделов мозга, у детей отмечается выраженное недоразвитие познавательной деятельности, некритичность к своему дефекту, расторможенность, агрессивность. В 55 % случаев (помимо тяжелых двигательных нарушений у детей с атонически-астатической формой ДЦП, имеет место тяжелая степень умственной отсталости. Такие дети направляются в учреждения Министерства социальной защиты, так как не могут овладеть навыками самообслуживания и школьными навыками.

Особенности психического развития детей с церебральным параличом

Для детей с церебральным параличом характерны специфические отклонения в психическом развитии. Механизм этих нарушений сложен и определяется как временем, так и степенью и локализацией мозгового поражения.

Хронологическое созревание психической деятельности детей с церебральным параличом резко задерживается. На этом фоне выявляются различные формы нарушения психики и, прежде всего, познавательной деятельности. Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и психических нарушений — например, тяжелые двигательные расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием отдельных психических функций или психики в целом. Для детей с церебральным параличом характерно своеобразное психическое развитие, обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного мозга с различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе нарушений психического развития играют возникающие в связи с заболеванием ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия воспитания и обучения.

При ДЦП нарушено формирование не только познавательной деятельности, но и эмоционально-волевой сферы и личности.

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических особенностей, характерных для всех детей. К ним относятся: